술을 맛있게 마시는 모습보다 더 술을 당기게 만드는 건 없다.

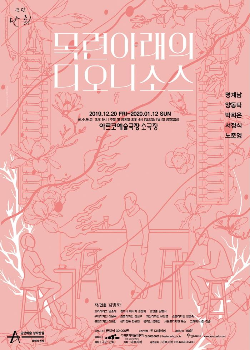

연극 <목련 아래의 디오니소스>는 정말이지 술을 마시지 않을 수 없게 만드는 작품이다.

‘카페 디오니소스‘ 손님들은 각자 사연만큼이나 다양한 술을 마신다. 보드카, 와인, 위스키를 마시며 내면 깊숙한 얘기들을 조금씩 털어놓는다. 카페 주인이자 극 중 진행되는 연극의 배우인 ’소스‘는 불우한 유년시절을 보냈다. 자라면서 배운 게 술뿐이라 가게에도 술만 가득하다. 닉네임 ‘소스’도 포도주와 연극의 신 디오니소스 이름에서 따왔다. 10년 만에 자신을 찾은 양아버지 ‘노스’와는 애증 관계다. 카페에서 점원으로 일하며 희곡을 쓰는 ‘피스’는 7년간 신춘문예에 응모했지만 한번도 당선되지 못했다. 사랑하는 남자는 그녀에겐 눈길 한 번 안 주고 다른 여자에게만 지극정성이다. 사랑했던 이의 문상을 갔다 온 ‘아리’는 자신을 버렸던 그를 미워한 게 미안해서 술을 마신다. 사람 하나 없는 쓸쓸한 상갓집 모습에 자기 장례식장은 문상객들로 붐비길 소망한다. 한강대교에서 뛰어내리려던 ‘카루’는 날씨가 추워 포기했다. 죽으려 할 때조차도 자신이 상처 준 사람만 떠오르지, 자살을 말려줄 사람 하나 생각 안 나는 삶을 살아온 걸 후회한다.

저마다 사연 하나씩 가슴속에 품고 있는 이들의 술주정은 우리와 크게 다르지 않다. 한창 진행되던 극중극을 망치는가 하면, 3층 높이 창문 밖으로 뛰어내리려고도 한다. 연극이지만 당장 극장을 나와 아무 술집에나 들어가도 드물지 않게 볼 수 있는 풍경들이다. 연극과 현실의 모호한 경계는 또다시 관측된다. 아리는 "연극에서 라일락 향기를 느끼도록 하기 위해 어떻게 하느냐"고 묻는다. 피스는 연극적 상상력을 통해 부재를 존재로 바꾸라고 말한다. 봄밤의 서늘함과 공기의 달콤함을 떠올리고 여기에 기억을 얹으라고 조언한다. 우리네 삶도 크게 다르지 않은 방식으로 작동한다. 사람들은 하루가 멀다 하고 술이라는 붓에 상상이라는 물감을 묻혀 회색빛 일상을 채색해나가곤 한다.

작가의 글

이 작품은 신화를 다루지만 멀리 있는 신화 자체를 다루지 않는다. 먼 곳의 거창한 신화가 아니라 현대인들의 일상과 연결시켜 신화가 우리 자신들의 이야기일 수도 있음을 말하고자 한다. 우리들의 사소한 일상이 거대한 우주와 연관될 수도 있다는 의도로, 이를 통해 존재의 사소함을 비로소 긍정하고자 한다. 지금 우리는 인간이 너무 하찮아진 시대를 살아가고 있다. 타인을 배제하고 학대하고 괴롭히는 삶이 너무 당연해진 사회, 이련 사회에서 사람들은 멀쩡히 살아갈 수 없다. 낙오되지 않기 위해 괴물이 되거나 낙오되면 한강으로 걸어가 다리에서 떨어지거나 오피스텔 룸에서 갈탄을 피운 채 고독하게 죽어간다. 이 고독한 시대 인간이 벌레처럼 하찮아진 시대에 실은 당신이 저 거대한 우주의 일부라는 이야기를 당신의 고독도 혼란도 미움도 절망도 태고적 신들부터 해왔다는 이야기를 농담처럼, 혹은 위로처럼 건네고 싶었다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 김성환 '오늘, 식민지로 살다' (1) | 2020.08.04 |

|---|---|

| 이미경 '마트료시카' (1) | 2020.08.03 |

| 장소현 '숭아 숭아 원숭아' (1) | 2020.08.01 |

| 배삼식 '화전가' (1) | 2020.08.01 |

| 신효진 '밤에 먹는 무화과' (1) | 2020.07.31 |