꼭두각시놀음에서 홍백가는 술값을 떼어먹기 위해 인형 얼굴을 뒤집으면

술 취한 붉은 얼굴(홍가) 대신 하얀 얼굴(백가)이 되는 해학적 캐릭터라면,

<홍백가>는 성씨(姓氏)가 두 개인 인물이다.

홍백가는 자신의 어머니가 “남원 홍생원하고 수원 백생원하고 겹쳤구나”

놀림 받는 내력을 부정하며, 1940년생인 자신이 겪어온 인생사를 풀어놓는다.

일찍 죽은 봉사 아버지가 잘 불렀다는 <춘향전>의 한 대목인 봉사 옥중 방문

장면도 흉내 내고, 해방이후 하도 굶어서 몸을 배배 튼다는 배틀춤도 추고,

성씨가 두 개인 내력을 설명하면서 춘원 이광수의 ‘향산광랑’이라는

창씨개명 이름도 들먹이고, 해방 직후 유행가 <신라의 달밤> 노래도 부르고,

전쟁고아 시절, 월남전 참전 이야기까지 한국현대사를 배경으로 한

이야기들을 나열한다. 그 말투가 흡사 “오태석의 아류”로 느껴질 만큼

요설체의 말놀음이 끝없이 이어진다. (서울 예전학생시절 오태석이 스승이었다)

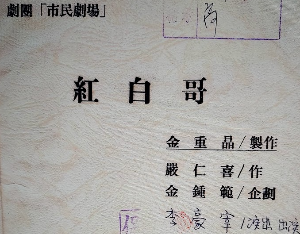

<홍백가>(엄인희 작, 극단 시민극장 공간사랑대관공연, 1982.1.12.-1.31. 24회 공연, 총 관객수 2,173명)는 꼭두각시놀음에 나오는 캐릭터 중의 하나인 홍백가를 현대적으로 재창작한 작품으로 소극장 흥행도 성공한 작품이다. (이호재 모노드라마)

실제로 <홍백가>는 그 주제를 뚜렷이 파악하기 어려운 난해한 작품이다. 술값을 떼어먹기 위해 순식간에 붉은 얼굴을 하얀 얼굴로 뒤집어버리는 홍백가의 캐릭터 자체의 해학적 특성, 홍백가를 성씨를 두 개 가진 사람으로 새롭게 해석하고 있는 설정, 홍백가의 일제 말기, 해방기, 전쟁기, 월남전 참전 등의 일대기, 그리고 “내가 겉속이 다르고 안팎이 다르고 언행이 다르고 성씨가 둘에다가 아래위로 끓기만 끓지 탁 터지거나 합치지도 못하는 놈이라고” 등의 대사로 봤을 때 남북 분단의 두 개의 이미지가 반복되고 있음을 추정해볼 수 있지만, 전체적인 구성요소들에서 연결지점을 찾는 데에는 어려움이 많다. 그러나 홍동지와 녹두장군과 같은 민중적, 저항적인 캐릭터로 홍백가를 재창작해내고 있는 지점은 꼭두각시놀음을 새롭게 해석해서 읽고 있는 엄인희 작가의식의 일면을 파악하게 한다.

엄인희의 글

골방에 앉아서 공부에 열중하다가 우리 민족문화의 표현형식이 우수한 것을 발견하였고 전통연희가 벌어지는 곳이라면 어디든지 따라다녔다. 그러다 보니 어느새 성경과 같았던 셰익스피어 희곡이 시들해지고 남사당패의 인형극본 <꼭두각시놀음>이 볼 때마다 생생했다. 탈춤보다는 더욱 연극적 구성을 갖고 있는 꼭두각시놀음은 북 장단 한 마디만 들어도 어느 거리를 하고 있는지 척 알아맞힐 정도로 몸속에 녹아들었다.

엄인희(1955~2001) 극작가. 인천 출생.

1981년 "조선일보"와 "경향신문" 신춘문예에 각각 '부유도'와 '저수지'가 당선. 작품으로 '생과부 위자료 청구 소송', '그 여자의 소설' 등이 있다. 폐암으로 46세에 사망.

여성의 관점에서 바라본 동시대 한국 사회에 대한 비판과 함께 여성 작가로서 정체성을 확립한 보기 드문 작가이다. <생과부 위자료 청구 소송>에서는 현대사회에서의 여성의 성생활 문제를 다루었고, <그 여자의 소설>에서는 독립운동가인 남편 대신 생계를 위해 씨받이가 된 여성의 삶을, <비밀을 말해줄까>에서는 생리전 증후군에 걸린 여자의 이야기를 담았다. 신춘문예에 동시 당선되며 화려하게 입문했으면서도 제도권 연극이 아닌 문화운동 현장 속에서 주체적인 창작활동을 펼친 보기 드문 작가이다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 이래은 '서른, 엄마' (4) | 2025.04.08 |

|---|---|

| 김지용 '달리는 자들' (2) | 2025.04.07 |

| 고재귀 '고요' (3) | 2025.04.06 |

| 김민수 '새엄마' (1) | 2025.04.05 |

| 윤대성 '대학은 왜 가?' (2) | 2025.04.04 |