우윳빛 투명한 조명이 비추는 빈 공간,

그 가운데 역시 우윳빛 타이즈를 입은 세 남자가 유영(遊泳)한다.

그들은 유영하면서 각기 적당한 옷으로 갈아입는다.

북소리에 까라 상황은 변한다. 옷을 걸침으로써 비로소 인간과 (성격화)되는

그들, 누더기 예복의 A, 누더기 양복의 B, 누더기 점퍼의 C로 변신한다.

마지막에 말 타기 놀음이 끝나면, 그들은 다시 유영을 시작하고 옷을 벗어던진다.

타이즈 차림의 유영은 계속된다.

놀음은 가위-바위-보로 각자 대장, 마부, 말의 역할을 정하는 데서 시작된다.

세 사람은 언제나 같은 기호를 내밀기 때문에 역할이 정해지지 않는다.

B는 새로운 사태에 부응하는 해결책으로서 두 사람씩 릴레이식으로

가위-바위-보를 할 것을 제기한다. 최고득점자가 대장, 차점자가 마부,

그리고 2번의패자가 말 역이 되는 방식이다.

논란 끝에 A는 B와 묵계하여 스스로 대장이 된다. C가 크게 반발한다.

B는 '시험 삼아 해보자'고 설득하여 자신이 마부가 되고 C를 말로 삼는다.

그들이 놀음을 하는 것은 놀음 이외에 할 것이 없고 노는 것 자체에 목적이 있으며,

놀이의 룰을 엄격히 지켜야 하기 때문이다. 그러나 C는 역할 정하기에서 드러난

모순을 이유로 놀이를 거부한다. A와 B 는 그를 협박한다.

C는 불가피하게 놀이에 참여한다. A는 C의 등에 무자비하게 올라탄다.

계속해서 A가 대장이 되고 이길 때마다 스스로 가슴에 훈장을 단다.

상대적으로 C의 고통은 심해진다. 참다못한 C는 노골적으로 반항한다.

A는 C를 구타하고 B는 대화에 의한 해결을 제의한다.

그들의 놀음을 통해서, 놀이의 룰을 강조하는 측이 오리려 모순이 많고

대화에 의한 해결을 주장하는 측이 표리부동의 기회주의자임을 여실히 드러낸다.

결국 이 놀음은 권총에 의한 살육전으로 끝난다.

그들은 스스로를 비웃는 웃음을 지으며 유영을 계속한다.

시나 린조는 이 작품이 '바르트신학의 영향을 받았다'고 하고 존재에 관해 말하는 작품이라고 했다. 예술을 진지한 놀이로 규정하는 바르트의 개념이 작품 전체에 확대되어 있음을 느낄 수 있다고 했다. 한편, 작가 자신은 이 작품에 대하여 '핵전쟁이 끝나고 지구전체가 폐허가 되어, 새로운 빙하기를 맞이하려고 하고 있기나 하는 듯한 세계에서, 노는 것 밖에 허락되지 않은 인간존재가, 그 놀이조차도 왠지 부조리하게 역할이 정해져 있고 행동에 속박을 받아 자유롭고 천진하게 놀 수 없을 뿐만 아니라, 서로 욕하고 상처 입히고 서로 죽여서 멸망해가는 모습' 이라고 했다. '그럼에도 불구하고 초월적인 존재는 이 비참하고 우스꽝스럽고 어리석은 인간의 모습을 온화하게 지켜봐 주는 것이 아닐까'라고 성서적인 인식을 곁들였다. 이 연극 역시 유희(극중극)와 역할 바꾸기(변신 극)를 통해 현실 속에 살아있는 인간들의 존재성과 삶의 의미를 투시해주고 있는 점에서 <오쯔무텐텐>과 동일한 성격이 있다. 다만 생명의 부활과 미래 적인 구원은 보이지 않고 부조리한 구조가 반복되는 점에서 차이가 있다. 극작가 다카도 가나메의 작품은, 이상에 살펴본 대로 인간을 부조리한 존재로 보고 역사와 삶을 하나의 놀이구조로 파악하는 데 특징이 있다. 그리고 대부분의 놀이들은 진지하게 전개되는 것이 아니라, 모순과 역설에 넘치고 억압과 공포로 가득 찬, 위선과 공허한 세계상 을 보여준다. 동시에 세계는 놀이를 통해 희화화된다. 이런 가운데서 작가가 추구하는 놀이는 인간다운 진지한 놀이이자 놀이를 통한 신성한 사명의 발견과 실천이다. 인간의 신성한 놀이야말로 이 부조리한 존재와 세상으로부터 신에게 구원받을 수 있는 길이라는 상징성을 느끼게 한다.

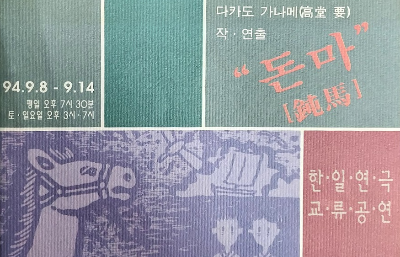

작가의 글 - 다카도 가나메(1932 - 2004)

'돈마'는 내 희곡 중에서는 가장 많이 공연되었고 영어로도 번역 된 미니드라마이다. 어린이들의 말타기 놀이인 ''돈마''를 하며 노는 남자들의 연극으로, 몸 움직임이 심하기 때문에 Body Language가 통하지 않겠는가를 기대하고 있지만, 과연 어떻게 될까? 막의 시작과 끝은, 초월적인 존재로부터 지구에 해산되어 던져졌을 때의 때묻지 않고 순수한, 에덴동산에서 타락하기 이전의 인간의 존재를 그리고자 했다. 나에게는 왠지 창조되었을 때의 모습 그대로인 인간에 대한 동경이 있다. 종말의 날에 창조주의 손에 정결하게 되어 안겨 있을 부활한 인간에 대한 소망이 있다. 그러나 현실 속의 인간은 비참하고 무자비하고 더러워져 있다. 자기를 절대화하고 남을 업신여기고 상처를 입히고, 고통을 주고 죽이기도 한다. 사회 속에서 자신에게 주어진 역할을 추악하게 행하고, 이기적으로 살면서 죄에 죄를 더하고 있다. 인간 존재 그 자체가 부조리이고 인간관계도 또한 부조리이다. 부조리는 단순히 불합리, 이해 불능이 아니라, 어리석고 우스꽝스런 것이다. 하지만 내가 그리고 싶었던 것은, 핵전쟁이 끝나고 지구전체가 폐허가 되어, 새로운 빙하기를 맞이하려고 하고 있기나 하는 듯한 세계에서, 노는 것밖에 허락되지 않은 인간 존재가, 그 놀이조차도 왠지 부조리하게도 역할이 정해져있고, 행동에 속박을 받아 자유롭고 천진하게 놀 수 없을 뿐만 아니라, 서로 욕하고 상처 입히고 서로 죽여서 멸망해가는 모습이다. 그럼에도 불구하고 초월적인 존재는 이 비참하고 우스꽝스럽고 어리석은 인간의 모습을 온화하게 웃으며 지켜봐 주는 것이 아닐까?

'외국희곡' 카테고리의 다른 글

| 데이비드 마멧 '에드먼드' (1) | 2025.02.10 |

|---|---|

| 알퐁스 도데 '아를르의 여인' (2) | 2025.02.09 |

| 앨런 애크번 '정복자 노먼: 식사예절' (2) | 2025.02.09 |

| 아서 밀러 작 김명곤 번안 '아버지' (4) | 2025.02.07 |

| 하워드 세클러 작 '9시의 우편배달' (3) | 2025.02.06 |