‘인간에 전해진 모든 기술은 프로메테우스로부터.’ 그리스 신화에서 프로메테우스는 인간에게 신들의 것이던 불을 훔쳐다 준 신이다. 프로메테우스에 분노한 신들은 그를 코카서스 산 암벽에 쇠사슬로 묶는다. 암벽에 묶인 프로메테우스는 독수리에게 간을 쪼아 먹힌다. 간은 다시 자란다. 독수리는 다시 간을 쪼아 먹는다. 그리고 다시 간이 자라고, 독수리는 다시 간을 쪼아 먹는다. 그것이 프로메테우스에게 신들이 준 형벌이었다.

한편 제우스의 아내 ‘헤라’의 질투로 암소로 변한 ‘이오’는 프로메테우스로부터 자신의 미래를 듣게 된다.

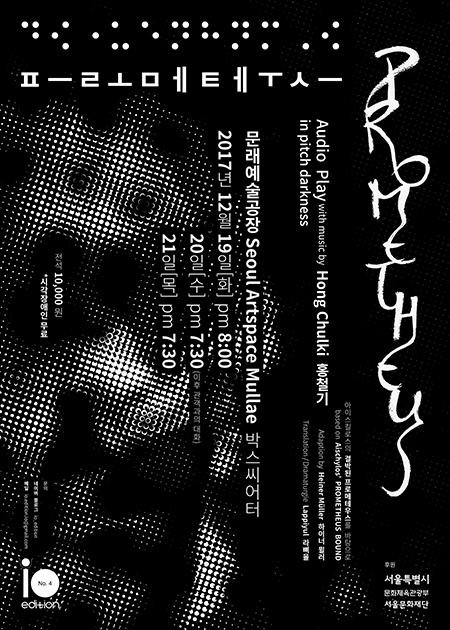

프로메테우스 신화는 많은 창작자에게 변주됐다. 하이너 뮐러의 ‘프로메테우스’는 고대 그리스 비극 작가 아이스킬로스의 ‘결박된 프로메테우스’를 원작이 지닌 모순과 불합리한 점 등을 그대로 유지하여 비극성을 극대화했다는 평가를 받는다.

하이너 뮐러가 <프로메테우스>를 집필하던 1967-68년 당시 그는 이 소재에 그다지 자발적으로 관심을 두지 않았던 것으로 보인다. 당시 프릿츠 마르크바르드(Fritz Marquardt, 1928-2014)라는 연출가가 동독 노르담에서 "프로메테우스'는 학생들과 함께 공연하려고 기획하고 있었는데, 이 번역 작업을 뮐러는 그를 위해 해준 것이었다. 돈도 안 받고 말이다. 그러나 그 공연은 허가받지 못해 무산되고 말았다. 마르크바르트는 이후 1991년에도 폭스티나 극장에서 상연을 재시도 해봤지만 역시나 무산되었다. 어쨌건 뮐러의 <프로메테우스>는 그렇게 1967년에 집필되기 시작해 1968년 출판사가 발행하는 동시대 희곡집 11호에 처음 소개되었다. 그 시기에 프랑스에선 드골 정부에 맞서 68혁명 (5월혁명)이 터졌다. 이는 모든 권력과 건의, 불평등에 대한 저항으로서 전 세계적으로 확산되었다. 세상을 뒤바꾸진 못했지만 뒤흔들었던 혁명, 지금까지도 현재진행형인 그 혁명이 그리고 1년 후(1969년), 동독에서는 상연될 수 없던 이 작품이 막스 페터 암만(Max Peter Ammann)의 연결과 킬 크나이트(Karl Kneidl)의 무대미술로 스위스 취리히 샤우슈필하우스에서 초연되었다.

<프로메테우스>는 괴테- 비슷한 많은 작가와 번역가들이 번역 내지는 재창작을 시도한 신뢰적 모티브 중 하나이다. 뮐러가 관심을 가진 것은 무엇보다도 그것이 전승되는 방식의 문제였던 것으로 보인다. 그가 여기 역자 후기에 밝히고 있듯이 그는 원본을 매끈하게 다듬는 번역적 시도들과는 스스로 선을 긋고 있었는데, 당시 이 작업을 위해 그가 토대로 삼은 것은 페터 빗츠민(Peter Witzmann, 1936)의 아이스킬로스 원본 대조본이었다. 그 대조본은 공연용 대본이라기보다는 언어학적으로 단어 하나하나 세세하게 번역해 놓은 행별 뜻풀이에 가까운 것이었는데, 뮐러가 다른 번역본을 취하지 않고, 이렇게 채석장처럼 해체된 대조본을 취한 것은 시대적 유니폼을 입하지 않은 언어적 원재료에 보다 가까이 다가가고자 한 것으로 보인다.

작가의 글

프로메테우스는 어떤 계기가 되어서 한 작업이다. 내게 흥미로웠던 것은 고대 문헌에서 보이는 불일치한 모순들이었으나, 일반적으로 통용되는 (대개 빌헬름 식의) 번역 속에서는 그것이 무마되어 있고, 그나마 덜한 경우가, 시민 혁명이 출현하려던 순간에 나온, 포스 (VoB)의 번역이다. 프로타고니스트의 업적과 자만심, 의식과 고통, 불멸성과 죽음에 대한 두려움 사이의 모순, 이오 및 다른 인물들에 대한 예언에 등장하는 지리학적 시대적 모순들. 구전된 내용은 텍스트 안에 스며들고, 오류들은 "작품"을 작업으로서 내세운다. 중요한 것은 터득(소유)이 아니라, 쓰임(작업)"이다. 그러기 위한 조건은 잠재된 의미들의 범주를 축소하는 설명 (애매한 부분을 해명하는 것. 번역=자기 이름을 건 해석)을 포기하는 것이다. 프로메테우스 텍스트는 단어 하나하나로 읽을 수 없다. 그것을 소리 내어 읽지 않는 한 이 텍스트는, 모든 언어 텍스트와 마찬가지로, 문장으로 이루어진 것이지, 단어들로 이루어진 것이 아니다. 읽는다는 것은 하나의 특권이며, 전달(Transport)로서의 책은 문학에 있어서는 일종의 과도적인 것이다. 언어의 감각적인(정보를 뛰어넘는) 퀄리티에 대한 질문은 정치적이다. 공산주의 선언은 자본과 는 다른 종류의 무기에 속하고, 반권위적 움직임을 위한 팝 음악의 의미는 정보 내용 안에 있는 것이 아니다. 만일 자본주의가 아무것도 뒤에 남기지 않으려 하기 때문에, 고전들을 휴지 조각으로 짓밟아 버린다면, 그것은 우리가 할 일이 아니다.

'외국희곡' 카테고리의 다른 글

| 미하일 불가코프 '이반 바실리예비치' (1) | 2022.06.10 |

|---|---|

| 아르투어 슈니츨러 '초록 앵무새' (1) | 2022.06.09 |

| 프리드리히 뒤렌마트 작, 제임스 커컵 번안 '피지시스트' (1) | 2022.06.07 |

| 조지 버나드 쇼 '무기와 인간' (1) | 2022.06.05 |

| 제인 테일러 '위뷔와 진실위원회' (0) | 2022.06.02 |