여진족인 야화라는 처녀가 조선을 침입할 때 넘어오다가 강물에 빠진 것을

최산이란 장수가 구해주지만, 여진족과 내통했다는 혐의로 최산이 구금되자

야화도 붙들려 서울로 압송된다. 그러나 야화는 김종서의 전술적 이용대상이 되어

뜻하지 않게 편히 지내는데 수양대군의 손이 뻗쳐 야화로 하여금 김종서를 살해하라는

지령를 받는 등 권력의 사이에 끼어 이도저도 못 하게 된다.

김종서가 야화에게 여진으로 보내주겠다고 하던 그 무렵

수양대군이 김종서를 죽이고 정권을 장악한다.

1453년 (단종1년)10월 10일에 발생한 계유정난(癸酉靖難)이다.

이에 분노를 느낀 야화가 수양대군을 죽이려다가 실패하고 붙잡힌다.

그러나 김종서가 죽기 전에 야화만은 여진으로 보내달라는 마지막 부탁을

수양은 받아들여 말 한필을 내어주면서 돌아가도록 해준다.

야화는 함경도 북진에서 최산이를 찾아 그와 함께 북벌하여

새로운 大조선 건설을 이루자고 외치며 막이 내린다.

조선 단종 때. 수양대군과 김종서의 정쟁을 배경으로 한 이 작품은

사극으로서 비교적 대중적인 요소를 띠고 있다.

'산돼지'처럼 특출한 성격표현도 아니고 '이 망할 대감'처럼 풍자극도 아니다.

그렇다고 신파극같이 통속극도 아니다. 말하자면 중간극이라고나 할까,

비록 이러한 장르가 있지 않다 하더라도 윤백남의 희곡은 다분히 그런 경향이 짙다.

내용은 비록 史記의 범위에서 맴돌지만 야화란 인물을 통해 권력투쟁을 위한 피비린내 나는 조선 초기의 사회상을 그리고 있다. 특히 야화의 고국에 대한 강한 향수는 일제치하에서 망국의 슬픔에 잠긴 우리 민족에게 새로운 감명을 불러일으킨다. 다만 수양대군과 김종서의 권력투쟁을 너무 나쁘게 돌려버린 것은 日帝에 대한 반항심에서 오는 것이었으나 오늘날 사관의 재구성, 재평가 할 때 그 무렵 북벌정책을 두고 보다 엄중한 분석과 규정이 앞서야 한다는 반론도 있다. 이 작품 <야화>가 좀더 깊이 파고 들었더라면 양대세력 사이에 낀 한 여인의 인간상이 좀더 절실하게 표현되었을 것이다. 요는 야화를 한 인간으로서 보지 않고 사건의 전개를 위한 권력투쟁의 방편으로 만들어버린 점이 아쉬웠고 좀 더 본격적인 문학의 선에까지 이른 작품이었더라면 했다. 그러나 이 作品은 다분히 역사에 대한 계몽성이 강할 수밖에 없었던 日帝治下의 실정이고 보면 권력투쟁에 대한 혐오심은 불가피했을 것이라고 본다.

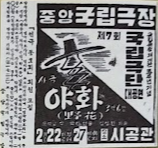

'50년 6·25 발발로 인해 국립극장은 2회 <뇌우>를 마지막으로 문 닫아야 했다. 그 2년 후 국립극장의 재개논의가 이루어졌고 1953년 2월 13일 국립극장이 피난을 가있던 대구의 대구문화극장이 수리를 마치고 국립극장으로 문을 열게 되었다. 이때 윤백남 원작소설 <야화>를 하유상이 각색하여, 박진 연출로 공연하게 되었다. 여진족 여인 야화의 활달한 기상을 통하여 민족 통일의 염원을 그린 이 작품은 전쟁에 지친 국민에게 용기를 북돋워 주었다고 한다.

윤백남 (1888 ~ 1954) 소설가, 극작가 겸 연극영화인.

충청남도 공주에서 1888년(고종25) 태어난 윤백남의 본명은 교중(敎重)이다.

1904년 일본으로 가 1910년 동경고등상업학교를 졸업하고, 1911년 보성전문 강사로 일했다. 1912년 극단 문수성(文秀星)을 조직하여 제1회 공연을 원각사(圓覺社)에서 가졌고, 1913년 《매일신보》 편집국장을 지냈다. 1916년 반도문예사(半島文藝社)를 설립하여 월간지 《예원(藝苑)》을 창간하였고, 극단 예성좌(藝星座)를 조직하여 초연을 단성사(團成社)에서 가졌다. 또한, 1917년 백남(白南)프로덕션을 창립하여 여러 편의 영화를 감독·제작했다.

1919년 한국 최초의 대중소설 [대도전(大盜傳)]을 발표했으며 민중극단을 조직하여 신극운동을 전개했다. 1922년 민중극단(民衆劇團)을 조직해 자신의 희곡 [등대지기] [기연 (奇緣)] [제야의 종소리] 등과 번안·번역극 등을 상연했고, 1923년 한국 최초의 극영화인 [월하(月下)의 맹서]의 각본과 감독을 맡았다. 대표작품은 [항우] [난아일대기(蘭兒一代記)] [봉화(烽火)] [흑두건(黑頭巾)] [해조곡(海鳥曲)] [백련유전기(白蓮流轉記)] [미수(眉愁)] [낙조(落照)의 노래] [야화(野花)] [조선형정사(朝鮮刑政史)]가 있다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 오세혁 '전시의 공무원' (3) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 장희일 '친애하는 여러분' (1) | 2025.04.18 |

| 이진경 '사심없는사람들' (4) | 2025.04.16 |

| 신상성 '처용의 웃음소리' (2) | 2025.04.15 |

| 이양구 '다음 역' (2) | 2025.04.14 |