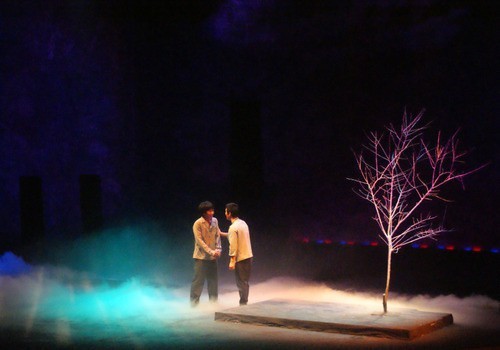

일제강점기 시대. 수완은 징병을 피하기 위해 일본의 군무원으로 들어가게 된다. 일본의 패전으로 전범재판이 열리고 모두 사형 판결을 받는다. 그 와중에도 일본인과 조선인의 다툼은 끊이질 않는다. 그러던 중 니시하라 대령이 석방된다. 저마다 사연과 이유가 있지만 사형이 집행되기 시작하는 포로수용소. 마지막으로 남은 김수한은 죄가 없음이 인정되어 석방된다. 그리고 조선은 독립을 하게 되고 수원은 일본을 위해 일했다는 이유로 조선에 돌아갈 수 없다. 수원과 그의 동생 진한은 황국신민이 되고 싶어한다. 못하면 그러니까, 잘하면 그래봤자 조선인보다 연합군과 전쟁을 해서 이기는 일본인이 되고 싶어한다. 수완은 살아남기 위해 일본 군무원을 선택한다. 하지만 그 최선의 선택은 사형선고라는 또 다른 죽음의 문턱으로 이르게 된다. 살아남게 된 그는 살아남은 자로서 받는 고통 때문에 잠들 수가 없다. 철공소 역시 일본인과 조선인이 함께 공존하는 가운데 그 사이의 논쟁은 끊이질 않는다. 어느 날 밤 만취한 김수한은 고향을 그리워하다 마음에 쌓아두었던 분노가 폭발하면서 이윽고 조선인과 일본인의 싸움이 된다. 니시하라의 딸인 모모짱과 부인인 하루코는 김수한을 내보낼 것을 종용하고, 니시하라는 수한에게 조선으로 돌아갈 것을 권하는데....

조선인 전범에 대한 이야기를 소재로 한 작품으로 당시 어쩔 수 없는 선택, 그 최선의 선택이라는 것이 일제 식민지를 이어오게 한 줄기가 아니었을까? 라는 작가의 생각과 수한의 자아 찾기가 교묘하게 연결되었다. 이것은 현대를 살고 있는 우리 이야기와도 맞물린다. 시대의 부침에 따라 자신의 행동을 합리화하면서 살아가는 우리의 모습. 자신이 만들어낸 테두리 안에서 ‘왜 나는 거부당하며 살아야 하는가.’라는 생각으로 인해 부정적이고, 힘든 일들을 겪는 경우가 많이 있다. 그리고 그 어려움과 아픔의 무게를 이겨내지 못해 비틀거리다 쓰러지곤 한다.

‘과연 아픔과 설움만으로 식민지에서의 삶을 정의할 수 있을까?’란 도발적인 의문에서 시작된 이 작품은 결국 당시 우리 민족이 했던 그 ‘어쩔 수 없었던 최선의 선택’이 일제 강점과 식민 지배가 유지될 수 있었던 동인 가운데 하나였음을 고백한다.

이러한 관점을 ‘조선은 근본적적으로 강대국에 의지하지 않고서는 자립할 수 없다’는 식민지배 당위론과 같은 식민사관과 혼동해선 안 된다. 우리가 약해서 일제 침략을 자초했다는 패배주의적 사고와도 엄연히 다르다. 이 작품은 침략과 지배의 원인에 대해 논하는 것이 아니라 지배받는 과정 중에 우리 민족이 했던 선택과 결정, 행동들이 - 설령 살기 위해 어쩔 수 없이 했던 것일지라도 - 결과적으로 식민지배가 유지되는데 일조했음을 부인해선 안 된다고, 진실을 인정하고 고백하며 자성할 것을 촉구할 뿐이다. 주인공 수한과 일본군 니시하라 대령은 개인의 힘으론 거스를 수 없었던 시대적 비극 가운데

맞닥뜨릴 수밖에 없었던 모순을 온몸으로 껴안고 살았던 인물들이다. 차마 부끄럽고 수치스러워서 드러내놓고 인정할 수 없었던 지난 날 우리 민족의 아픈 상처와 치부, 그 안에 내재된 진실이 농축된 캐릭터로서 그들의 삶 자체가 이 작품의 모든 것이라 해도 과언이 아니다. 관객은 다른 어떤 것도 생각하고 고심할 필요 없이 그저 그들의 삶을 따라가며 지켜보는 것만으로도 충분하다. 그저 그 슬픈 진실을 마주하며 느끼고 깨달으면 될 일이다. 역사의 비극 앞에서 살기 위해 발버둥 쳤던 그들의 삶을 동정할지, 그 애처로운 노력을 측은하게 바라봐야 할지, 아니면 그것조차 부끄러운 과오로 인식하고 반성해야 할지는 철저히 관객의 몫이다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 김숙경 '또 다른 시작은 없다' (1) | 2015.11.22 |

|---|---|

| 민복기 '슬픈 연극' (1) | 2015.11.22 |

| 황석영 '손님' (1) | 2015.11.22 |

| 김용락 '날자 날자 한번만 더 날자꾸나' (1) | 2015.11.22 |

| 오태석 '용호상박' (1) | 2015.11.22 |