때는, 병자호란직후

청나라로 끌려간 여인들이 환향녀가 되어 돌아오자 사대부 남자들의

이혼청구소송이 줄을 잇던 때이다.

어두운 밤길을 가는 꽃가마 속에 환향녀 초희가 타고 있다.

그녀는 양반가에 태어나 규수로 자라나. 나는 새도 떨어뜨린다는

권문세가에 시집을 와 아들까지 낳고 보니 남부러울 것 없었으나

이제 환형녀 신세가 되고 보니 어제의 영화가 꿈일런가 가마를 막아

세우는 남편 이승지가 이제 낯설기만 하다. 가마꾼들은 승지양반이

건네주는 돈주머니를 챙겨들고 자리를 비워준다

양반인 그는 남편이라지만 환향녀인 아내를 위로는 커녕 자결하여

가문을 빛냄이 도리라며 은장도를 건낼 뿐이다.

하지만 어쩌랴? 그도 또한 양반가의 자제로서 환형녀인 아내가

살아있고 보면 가문의 수치는 물론이려니와 과거를 앞둔 아들 하길의

미래는 어찌할 것인가? 남편의 말이 구구절절 야속하지만

아들이야기에 환향녀 초희는 고개를 떨군다.

그는 자신을 바라다보는 아내의 눈물을 애써 외면하며

내세에서 다시 만나자는 인사를 건네고 돌아선다.

은장도를 바라보는 초희... 과연 그녀의 선택은?

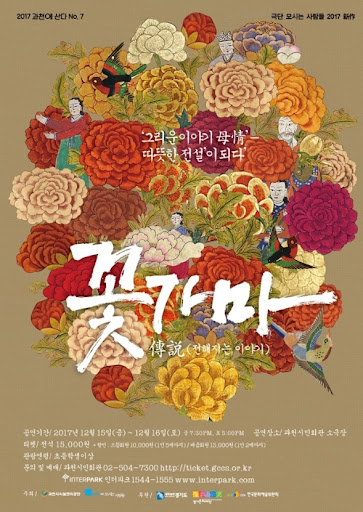

설렘과 희망이 연상되는 '꽃가마'가 실은 여인들의 죽음을 종용하고 묵인하는 '꽃상여'임을 보여주는 작품이다. 나라가 지켜주지 못했고, 나라의 존립을 위해 희생되어야 했던 초희였지만 그것에 대한 보상은커녕 더러운 존재라는 오명에 더해 죽음을 강요하는 현실은 불합리하기 그지없다. 남편 이승지가 초희를 억압하는 제도이자 조선 그 자체라면, 초희를 살리고자 하는 사람들은 그런 권력과 불합리에 맞서는 존재들이다. 특히 주목되는 인물은 초희의 모친인 양지당이다. 딸을 살리기 위해 딸 대신 죽을 노비를 물색했고, 노비문서와 돈을 건네주며 여종의 목숨을 샀다. 양반이 노비의 목숨을 거래하는 것은 신분제 조선에서는 특별한 일이 아니기에 딸을 살리겠다는 일념 하에 양지당은 최선의 방법을 택한 것이다. 그러나 죽음을 맞닥뜨린 딸을 보며 사람의 목숨은 누구에게나 귀하다는 발견을 하게 되면서, 도망간 막년과 도치를 더 이상 찾지 않는다. 양지당의 이러한 각성은 매우 중요한 포인트다. 양반 스스로 노비의 목숨도 소중하다는 인식의 전환을 한다는 것은 조선시대에 서는 매우 어려운 일이기 때문이다. 아내를 죽여 열녀로 위장하려는 양반이 있는가 하면 생명의 소중함을 깨닫는 양반이 있다는 것은 조선시대를 배경으로 했기 때문에 강조되는 부분이다. 이승지와 양지당의 상반된 바람은 매골승(埋骨僧. 뼈나 시체를 땅에 묻는 일을 하는 승려)에 의해 해소되는데, 초회를 대신한 시체 또한 조선이라는 제도에 희생된 존재였다. 아들을 낳지 못해 쫓겨나 정신을 놓아버린, 그래서 여기 저기 떠돌다 굶어죽은 여인이었던 것이다. 혼례식의 설렘과 기대를 담아야 하는 꽃가마는 그렇게 조선의 제도 속에서 허망하게 죽어간 여인의 꽃상여가 되었다. <꽃가마>는 병자호란과 결합한 조선이 강력한 권력과 제도로 작동했고, 그것에 희생된 존재들이 어떻게 생명을 귀히 여기며 서로를 보듬는가를 잘 보여주는 작품이라 하겠다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 허규 '바다와 아침등불' (1) | 2025.03.23 |

|---|---|

| 유진규 마임극 '빈손' (1) | 2025.03.23 |

| 김동기 '욕망이라는 이름의 마차' (1) | 2025.03.22 |

| 김민수 '안락사 로봇 순자' (2) | 2025.03.21 |

| 한윤섭 '조용한 식탁' (3) | 2025.03.21 |