어느 일요일 저녁 갑작스런 시부의 방문으로 우진의 기억은 과거의 아픈

기억 속을 떠돈다. 십 년 전 쯤 우진의 남편 경철은 상징적인 시극 한편을 문예지에

발표했다가 그 정치적 의미가 문제되어 모처에 끌려가 고문을 받은 바 있다.

우진은 남편의 행방이 묘연한 상황에서 불안한 난산 끝에 아들 한이를 낳는다.

그 직후 남편은 귀가했으나 나날이 정신적으로 피폐해져 간다. 가장으로서도,

작가로서도 제구실을 못한 체, 폐인이 된 그는 어린 아들을 학대하고

애를 괴롭히는가 하면 자주 자살극을 벌인다. 한이를 낳은지 8년이 되던 해,

우진은 둘째 애를 갖게 되고 맹렬한 식욕에 시달리는데 경철의 극단적인

육체혐오증은 아내를 경멸하게 된다. 고통의 경험을 밑거름삼지 못하는

자기문학에의 회의는 결국 첫 번째의 자살미수와 우진의 자연유산을 부르게 된다.

경철의 자기 글에 대한 고집 때문에 어린 아들을 학대하는 지경에 이르자

결국 시부는 그를 데려가 정신병원에 넣게 된다.

우진의 의식 속에 이런 일들이 순서 없이 뒤섞여 펼쳐지다가 자신의 겪어낸

난산의 기억과 남편이 겪어냈을 고문의 기억이 하나로 어우러진다.

그리고 남편의 자살극은 비로소 완성되고 우진은 남편의 유작을 책으로 낼

결심을 한다. 그 책의 제목이 “푸른 무덤의 숨결”이다.

1991년 국립극장 장막희곡상에 입상 받은 작품이다.

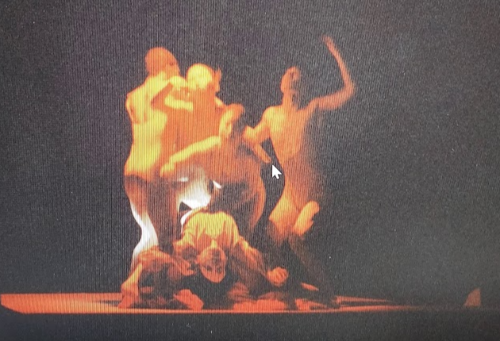

“푸른 무덤의 숨결"은 국립극단 공연사상 처음으로 성과 임신, 출산의 고통을 정면

조명한 연극이다. 남성(남편)들의 자기우월적인 가치추구 속에서 여성들이 겪어야 하는

성과 출산의 고통을 의식의 변화과정과 함께 다룬다.

시극 한편을 잘못 발표하는 바람에 끌려가 고문당한 후 극도로 피폐해진 정신상태를

보이는 남편. 그로 인해 더욱 큰 육체적 고통을 겪어야 하는 아내의 얘기가

연극의 기둥 줄거리이다. "구멍의 둘레"를 쓴 정우숙의 희곡으로 박상현이 연출했다.

연출 박상현씨는 "역사적. 사회적 시각의 여성주의 연극과 구별되는 육체적 여성주의

연극을 선보일 것"이라고 설명했다.

작가의 글 - 정우숙

국립극단 측으로부터 공연 계획에 대한 이야기를 듣고 희곡 <푸른 무덤의 숨결>을 다시 꺼내든 것은 지난여름의 일이었다. 쓰인지 3년만의 일이었고, 그만큼 새삼스런 느낌이었다. 수정작업을 거치는 동안, 낡은 옷을 끌어안고 헤진 데만 골라 깁는다기 보다는 아예 헌 털옷의 실을 모두 풀어 새로 떠 나 간다는 심정이었지만, 결국 수상 당시의 원고에서 크게 달라지지 않은 공연본을 내놓게 되었다. 이 희곡을 썼던 91년만 해도, 페미니즘 계열의 창작물들이 지금처럼 풍성히 쏟아져 나오진 않던 때였고, 80년대를 돌아보는 후일담 문학 등이 제몫을 해내기에 때이른 시기였다. 요 몇년 사이 문학을 비롯한 여러 창작 분야에서 이 두 가지 경향이 유행처럼 번진 탓인지, 오랜만에 꺼내든 묵은 원고는 이 유행에 적당히 양다리를 걸치고 있는 것처럼 보이기도 했다. 이를테면 보도기사처럼 시의성이 문제되는 셈 인데, 이 부분에 대해서 본인이 다소 염려하는 기색을 보이자 연출자 박상현씨께서 격려의 말씀을 해주셨다. 소재가 무엇이든 표현의 방식은 전혀 새롭게 찾아낼 수 있고, 그 결과 '초유의 주제의식' 을 드러낼 수도 있다고.

이 작품에는 행위 자체의 성격이 자극적이라 할 수 있는 '출산'과 '고문', 이 두 가지 육체적 통증이 주요 사건으로 자리 잡고 있다. 하지만 그 사건들은 모두 한겹 두겹의 여과 장치를 거치듯 주인공의 기억을 통해 표출된다. 진저리쳐지는 날것 그대로의 아픔 속에 고스란히 들어앉아 그 상태를 현재진행형으로 다루는 연극이라면, 공연을 통해서만 나눠 가질 수 있는 생체험의 실감에 쉽게 이를 수도 있겠지만, 이 연극은 그 길이 아닌 다른 길을 택한다. 마음의 병은 접어 두고라도 몸뚱이의 아픔을 겪느라 애썼던 시간들, 통증은 지나가고 눈에 뵈는 흉터 따윈 남지 않았는데 언제나 마음이 스치면 쓰라린 자리, 그 흔적을 따라가는 길이 이 연극의 길이다. 어찌보면 극중 부부의 모습이 유약한 엄살쟁이처럼 비칠지도 모른다. 남들 다겪는 산고, 혹은 별다른 투쟁의지도 없이 어쩌다 한번 겪는 고문정도를 그렇게 두고두고 곱씹다니, 더 큰 육체적 고통을 경험했거나 만성적인 통증에 시달리는 사람들에게 이 주인공들은 팔자좋은 매저키시트 쯤으로 여기질지도 모른다. 하지만 문제는, 한때 우리 몸을 뚫고 갔던 통증에 대한 기억이 현재의 조용한 일상과 관계 맺는 방식이다. 얼마쯤은 자학적 몸짓처럼 보일지라도, 평온한 무감각의 각질에 둘러싸여 속절없이 무너져가지 않으려면 그 기억을 불러올 필요가 있다. 이 작품 중의 남편은 그 과정 속에서 더 큰 마음의 질환을 얻어 자살에 이르고야 말지만, 그처럼 불운하고 부당한 고통에 억압당한 경우라면 미쳐버리거나 스스로 삶을 거부하는 것조차 저항의 한 방법이 될 수 있다. '미친개에게 물린 셈‘치고 툭툭 털어버린다면, 미친개들의 번성만 돕는 격이 될지도 모르므로... 단, 이렇게 자멸로써 저항하는 방법에는 표증이 필요하다. 이 작품에서 그것은 아내의 손에 남겨진 원고묶음일 것이다.

<푸른 무덤의 숨결>이라는 제목에 흡인력이 부족하다 하여 몇 가지의 수정안이 나오기도 했지만, 결국 원제 그대로 무대에 오른다. 더 좋은 제목이 떠오른다면 굳이 원제를 고집할 생각은 없었으나, 그래도 애초의 의도를 담는 데엔 이 제목이 제일 낫지 싶다. '푸른'이란 색채 형용사가 환기시키는 신선한 기운은 '무덤'이란 낱말을 만나 죽음의 예감에 주춤거리지만, 다시 '푸른 무덤'의 이미지 속에 숨은 생명의 흔적에 가 닿는다. 거꾸로 말하면, '푸른 숨결' 사이사이엔 언제나 '무덤' 하나가 둥글게 누워 있다. 그 숨어 있는 무덤을 찾아, 혹은 숨결을 찾아, 이번 공연을 준비하신 모든 분께 감사와 기쁨의 인사를 전한다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 트롯 뮤지컬 '쨍하고 해뜰 날' (1) | 2026.01.24 |

|---|---|

| 이재현 '아, 안평대군' (1) | 2026.01.24 |

| 신해연 '나쁜 뜻으로 그런 게 아냐' (1) | 2026.01.23 |

| 김주희 '마지막 미노타우로스' (1) | 2026.01.23 |

| 이수인 '유리 가가린' (2) | 2026.01.22 |