맥주공장 관리직에 있는 슬라덱이 이 공장에서 잡역일을 하고 있는 바넥의 방문을

(실은 불러들인 것) 받으면서 극은 시작된다. 바넥은 극작가로서 권력자인 '그자들'의

요주의 인물이다. 슬라덱은 '그자들'로부터 바넥의 정체를 캐내고 슬라덱의 친구인

코트(실제인물인 체코의 반체제극작가)에 관한 정보를 얻어내란 압력을 받고 있었다.

슬라덱은 쉴새없이 맥주를 마시며 화장실을 몇 번씩이나 출입하는 동안 어떻게든,

창고책임자의 직책을 제외하면서까지 바넥의 비밀을 알아내려 하지만

바넥은 따라주는 맥주도 거절하면서 시종 그것에는 침묵으로 일관한다.

마침내 더 이상 참을 수 없게 된 바넥은 비밀보고서를 쓰는 일은 할 수 없으며 그것은

원칙의 문제라고 대답한다. 이때 슬라덱은 이제까지 참고 있었던 분노를 폭발시킨다.

그것은 '그자들'에 대한 분노임과 동시에 지식인들에 대한 항상 번드르르한 말만

해대면서 어려운 일은 빠져나가고 보통인간들은 똥통에 빠져서 허우적대는데도

그들에게는 전혀 흥미도 도와줄 생각도 갖지 않는 지식인들에 대한 분노였다.

사실상 인간적으로 만날 수 없는 지점, 즉 시종일관 두 사람의 이야기는 서로 간에

너무나 다른 문화적 환경, 처해있는 입장, 구사하는 언어 등으로 인해 대화는 하지만

‘대화 없음’의 상태가 완급을 달리하며 진행될 뿐이다. 결국 바넥의 의사를 확인한

슬라덱은 지식인들의 허상에 대한 독소어린 절규를 쏟아 붇는다.

자신을 돌아보게 되고, 보달로바로 대변되는 본능에 대한 정당성과 그로 인한

자신의 정체성을 확인하려고 한다. 이때야 비로소 바넥은 모든 걸 버린 상태에서의

나약한 한 인간으로서의 실존을 보게 되고, 인간적으로 접점을 찾게 된다.

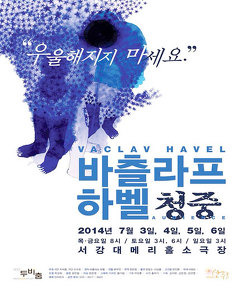

청중(Audience)은 이른바 바츨라프 하벨의 도덕극 시리즈 3부작 중 첫 번째 해당되는

작품으로써, 표방하는 체제(System)와 실제 삶(Real life)의 간극에서 고통 받는 극단의

정점에 서 있는 관리인과 지식인의 이야기이다.

이 극은 하벨이 실제 양조장에서 일했었던 일화를 바탕으로, 쉬지 않고 문젯거리를

만들어 경찰의 끊임없는 감시를 받고, 공무집행 방해니 경찰 구타니 하며 씌워대는

갖가지 혐의 속에서 계속 고초를 겪으면서, 고립된 양조장에서 초월자와 마주한

외로운 실존자로 서서 삶의 의미를 되새기며 삶의 깊은 세계를 찾으려 한 자서전적인

이야기이다. <청중>은 만민의 평등과 공유를 기초로 하는 공산주의 이념 하에 표방된

체제와 그 체제 하에서 실제로 살아가는 사람들의 삶에 있어 엄청난 괴리가 있는

불가해한 힘에 의해 통제되는 세계를 중심으로 정보원으로 만들려는 정체성을

상실한 맥주 공장 관리인과 신념을 지키려는 좌천당한 작가 출신의 노동자의 대화를

통해 인간 존재와 인간관계의 본질에 대한 진지한 성찰을 일깨우는 작품이다.

하벨은 1963년 희곡 ‘가든파티’를 발표하면서 대표적 반체제 작가로 자리 잡았고, 그의 작품들은 연이어 무대에 올랐다. 때문에 1968년 그의 작품은 소련의 단속에 의해 상연이 금지됐다. 그럼에도 하벨은 바넥 3부작의 첫 작품인 ‘청중’을 발표했다. 공연이 금지된 상황에서도 사람들은 서로의 집 거실에서 이 작품을 공연하고 공유했다. 1978년에는 하벨의 친구 파벨 랜도프스키가 맥주공장 감독관인 ‘슬라덱’을 연기하고, 하벨이 직접 양조장 노동자 ‘바넥’을 연기해 LP에 녹음했고, 이는 비공식적으로 유통되기에 이르렀다. 체코슬로바키아의 민주화 운동을 이끌었던 작가이자 정치인 바츨라프 하벨의 작품이다. 공산주의 국가였던 체코와 자유민주주의 국가인 우리나라 간 심리적 거리 때문일까. 세계적인 작가임에도 불구하고 하벨의 작품은 그 동안 국내에 많이 알려지지 않았다. <리빙> 이후 공연되는 <청중>은 하벨의 투쟁적인 삶과 예술세계를 좀 더 깊이 이해할 수 있는 계기가 될 듯하다. “부조리한 세계가 더 뚜렷하다” 앞서 공연된 <리빙>이 권력의 정점이라 할 수 있는 대통령 직을 떠난 후 하벨의 소회를 담아낸 작품이라면, 이 <청중>은 하벨이 정치 초년생 시절 감옥생활을 한 이후 양조장으로 보내졌을 당시의 체험을 다룬 작품이다. 당시 옛 소련과 공산주의 정권은 1968년 프라하의 봄 이후 의 체코 분위기를 두려워하며 민중의 정신적 지주였던 하벨을 옭아매려 했다. 하지만 그 의도는 보기 좋게 실패했다. 양조장에서 케그 통을 굴리며 일한 경험은 부르주아 출신 지식층인 하벨을 굴시키기는커녕 도리어 “밑바닥의, 부조리하고 그로테스크한 차원의 세계가 늘 훨씬 더 뚜렷하다”라는 고백을 낳게 한다. 극작가로서 하벨이 관객 혹은 청중이라는 존재에 대해 더욱 뚜렷하게 인식하게 된 것도 이때부터인 것으로 추정된다.

'외국희곡' 카테고리의 다른 글

| 모던트 샤르프 '아담을 사랑한 남자' (1) | 2026.01.24 |

|---|---|

| 앙토넹 아르또 '쌍씨' (2) | 2026.01.23 |

| 몰리에르 원작 재구성 '뻥짜귀족' (1) | 2026.01.21 |

| 훼르디낭 르메르 '삼손과 데릴라' (2) | 2026.01.20 |

| 에리히 캐스트너 '독재자 핵교' (1) | 2026.01.19 |