전제주의의 상징인 대공을 암살하기 위해 혁명사회당의 테러리스트들은 치밀한 계획을

세우고 있다. 대공의 마차가 극장에 멈추었을 때 칼리아예프가 첫번째 폭탄을 던지고

그후에 보이노프가 두번째 폭탄을 던지기로 되어 있었다. 스테판은 나약한 칼리아예프가

폭탄을 던지는 것에 반대하고 자신이 던질 것을 조장 아넨코프에게 요청하나 거절당한다.

도라는 대공의 눈을 보는 순간 마음이 요동할 것이라고 칼리아예프를 걱정하나

칼리아예프는 신이 돕는다면 증오가 자신의 눈을 멀게 할 것이라며 성공을 다짐한다.

모두들 마차 소리에 귀를 기울였으나 폭발 소리는 들리지 않는다.

잠시 후 보이노프가 뛰어 들어와 칼리아예프가 폭탄을 던지지 않았다고 한다.

칼리아예프는 동지들에게 용서를 빌며 대공의 마차에 그의 어린 조카들이 타고 있어

던지지 못했다고 한다. 모두 칼리아예프를 위로하였으나 스테판은 2명의 어린애 때문에

러시아 인민의 어린이들이 굶어 죽고 있다며 칼리아예프를 나무란다.

아넨코프는 대공이 이틀 후에 극장에 다시 가기로 되어있으므로 계획을 옮기자고 한다.

보이노프는 폭탄을 던지기가 두려워 중앙위원회의 선전부에서 일하겠다고

동지들의 곁을 떠난다. 칼리아예프와 도라는 인민과 정의 그리고 증오에 대하여

얘기를 나눈다. 이때 도라가 정의나 당보다 자기를 더 사랑하냐고 묻자 칼리아예프는

도라와 당 그리고 정의를 따로 떼어서 생각할 수 없다고 한다. 계속 도라가 당과 정의를

떼어서 자기를 사랑하냐고 묻자 칼리아예프는 경박한 소리 그만하라며 뛰쳐나간다.

스테판이 들어오자 도라는 경멸의 눈초리로 쳐다본다. 스테판이 등의 채찍 자국을

보여주며 자신에게 남은 것은 투쟁, 고통, 밀고자, 감옥, 그리고 증오밖에 없다며

칼리아예프에게 한 행동은 미안하다고 한다.

이때 대공의 마차가 지나가고 끔찍한 폭음이 들린다.

칼리아예프가 감옥에 있는 동안 경시국장 스쿠라토프와 대공비(大公妃)가 찾아와

하나님의 인도로 용서하겠다며 동지들의 거처를 알려주면 교수형을 사면하겠다고 한다.

칼리아예프는 동지들을 배반하지 않고 정의를 위해 교수형을 당한다.

보이노프가 그의 빈자리를 대신하여 동지들을 찾아오고 동지들은 더욱 합심하여

러시아의 행복을 위해 투쟁하기로 결의한다.

다음 폭탄은 스테판이 던지기로 되어 있었으나 도라가 칼리아예프의 뒤를 따르겠다며

폭탄을 던지겠다고 하자 스테판이 허락한다.

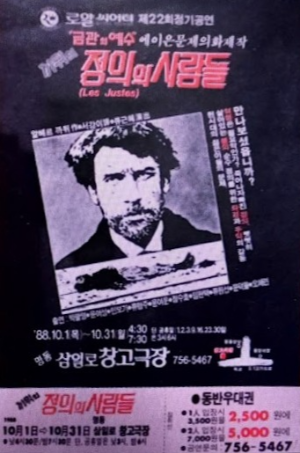

알베르 카뮈의 희곡 '정의의 사람들'은 1905년 러시아 사회주의 테러리스트가 러시아의 황제 니콜라이 2세의 숙부인 세르게이 대공을 암살한 실제 사건을 모티브로 테러리스트 5명의 각기 가진 신념과 정의가 대립을 보여주며 '진정한 정의란 무엇인가'를 고찰한 작품이다. 이 작품은 1949년 12월 초연되었다. 이 연극은 독재자 세르게이 대공을 폭탄 테러하려는 러시아의 젊은 사회주의 혁명당원들의 이야기다. ‘야네크’라 불리는 주인공 이반 칼리아예프는 몇 달의 준비 끝에 마침내 대공이 탄 마차에 폭탄을 던질 기회를 얻는다. 하지만 그는 마지막 순간, 뜻하지 않은 상황으로 그만 테러에 실패한다. 마차에 대공의 어린 조카와 조카딸이 함께 타고 있었기 때문이었다. 그를 사랑한 동료 도라는 ‘만약 폭탄에 어린애들이 산산조각 났다면 우리의 혁명은 인류 전체에 증오의 대상이 되었을 것’이라며 야네크의 행위를 옹호한다. 그러나 또 다른 동료인 스테판은 이를 받아들이지 않는다. 어리석은 감상 때문에 러시아의 다른 수많은 어린이들의 고통을 연장시켰다는 스테판의 비난과 미래 세대를 운운하는 동료들의 논쟁이 이어지자 야네크도 소리치듯 말한다.

그리고 “작가수첩”에는 이렇게 적기도 했다. “생명으로 생명을 갚는다. 이 논리는 잘못된 것이지만 존중할 만한 것이다. 오늘날에는 그것이 아니라 위임에 의한 살인이다. 대가를 치르는 사람이 없다.” 모럴리스트인 카뮈는 어떤 일에도 한계가 있고, 그것을 존중해야 한다고 생각했지만 그 한계를 넘어서는 행동, 그 자체를 무조건 죄악시하지 않았다. 오히려 ‘그럼에도 불구하고’ 그 한계를 고통스럽게 넘어서는 이들을 향한 연민과 인간애를 그는 잃지 않았다. 대신 카뮈는 그 옹호의 한계를, 신념이 아니라 ‘책임윤리’에서 찾았다. 그리고 그것은 타인의 죽음을 자신의 죽음으로 지불할 정도로 엄격한 것이어야만 했다. 그러므로 카뮈에게 정의는 그 신념의 내용이나 크기로 판단할 수 있는 것이라기보다는, 얼마나 책임질 수 있느냐하는 그 책임의 수준에 따라 달라지는 것이었다. 다시 말해 그에게 정의의 사람이란 “정확히 이념과 같은 눈높이에서 살며, 결국 죽음에 이를 정도로 그 이념을 몸으로 살면서 그것을 정당화하는” 이들이다. 그들은 열심히 반성하고 사유하지만, 결코 한 발짝도 앞으로 나아가지 않는다. 그리고 앞으로 나아가는 이들에게는 ‘급진적이다’ ‘거칠다’ 또는 ‘시기상조’라는 말로 먼저 자신을 뒤돌아 보라며 짐짓 점잖게 권고한다. 나는 그렇게 말하는 이들을 믿지 않는다. 그들에게는 스테판의 분노도, 야네크의 삶에 대한 뜨거운 열정도 없다. 그들에게는 오직 성찰이라는 세련돼 보이는 우아한 허울만이 있을 뿐이다. 그래서 그들의 성찰은 윤리적일지는 몰라도 정의와는 아무런 관련이 없다.

“진리는 객관성이 아니라 정의를 향한 의지다.” 니체가 “반시대적 고찰”에서 한 말이다. 우리는 언제나 무엇이 진리인지 잘 알지 못한다. 진리는 규정되지 않기 때문에 진리인지도 모른다. 때문에 모든 것이 불확실할 때, 특히나 오늘날처럼 그것이 극단화된 시대일수록 우리에게 중요한 건 우리가 무엇을 알고 있는지가 아니라 행동하는 자신이다. 행동하는 것을 두려워해서는 안 된다. 정의는 그 말처럼 그렇게 멋있게 이 세계에 모습을 드러내지 않는다. 오히려 상처 입고 어딘가 조금씩 깨친 채, 때론 볼품없이 나타나기도 한다. 우리에게 왔던 가장 큰 정의의 사람, 예수의 모습 역시 그러했다. 리 호이나키의 책 제목처럼 정의의 길은 언제나 비틀거리며 걸을 수밖에 없는 건지도 모른다. 믿는 것은 행해져야 한다. 우리의 존재가 불완전한 것이어도 괜찮다. 정의는 완전한 존재가 아니라 완전한 책임을 통해 조금씩, 아주 조금씩 전진되는 것이기 때문이다.

'외국희곡' 카테고리의 다른 글

| 폴 헌터 'F. 스콧 피츠제럴드와의 인터뷰' (2) | 2026.01.08 |

|---|---|

| 니콜라이 예브레이노프 '제4의 벽' (1) | 2026.01.08 |

| 케네스 소여 굿맨 '체스 게임' (1) | 2026.01.06 |

| 아라발 '질투심 많은 무희' (1) | 2026.01.06 |

| 사샤 기트리 '여우와 개구리' (1) | 2026.01.05 |