줄거리

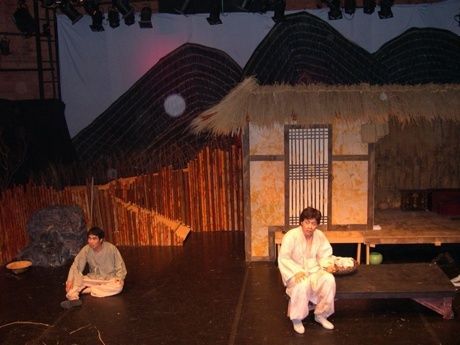

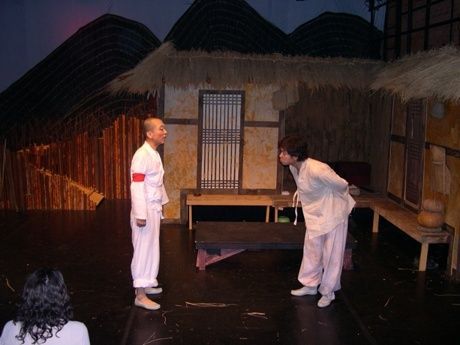

산골 마을 외딴집의 노파 내외와 아들 내외는 마을까지 내려와 사람을 잡아먹는 산짐승들 때문에 함부로 산에 올라 나무도 못하고 있다. 그런데 이집의 노인이 송아지만한 개를 산에서 데리고 온다. 아들은 개가 아니라 살쾡이라고 주장하는데, 마을의 왕구라는 천치가 찾아왔다가 개에게 손을 물린다. 수수떡을 가지고 찾아온 아낙이 노파 내외에게 읍내가 빨갱이 수중에 들어갔다는 소식을 전해준다. 읍내에 나간 아내를 찾아 허겁지겁 나간 아들이 아내를 업고 돌아온다. 아내는 끔찍한 인민재판 광경과, 인민군 대장이 8년 전 멍석말이 해서 내쫓았던 미친 여자의 아들 영팔이라고 마을사람들이 수군대던 일을 얘기한다. 놀란 노인은 아들 내외를 피난시킬 준비를 한다. 이때, 왕구가 인민군 완장을 차고 등장한다. 영팔이 왕구를 데리고 노인을 찾아와 아들을 내놓으라고 협박한다. 영팔은 홀어머니가 씨암탉을 먹고 싶어하자 그만 훔쳐서 봉양했던 것인데, 영팔이 일본놈 앞잡이라고 오해하고 있었던 마을사람들은 그걸 핑계삼아 멍석말이를 했던 것이다. 영팔은 복수를 하겠다고 외치면서, 멍석말이를 주도했던 다섯 사람 중 한명인 왕구의 아버지를 찾아나선다. 이때 왕구가 자기 아버지 숨어있는 곳을 영팔에게 알려준다. 남편을 먼저 시댁으로 보낸 아내가 다섯달 만에 시댁에 온다. 시아버지는 빨갱이가 퇴각할 때 총 맞아 죽었고, 시어머니는 시아버지가 누렁이로 환생했다며 누렁이를 애지중지 한다. 게다가 남편은 누렁이를 죽이지 못해 안달이고, 집안 살림살이는 모두 박살나 있다. 노파는 노인의 혼백인 누렁이에게 밥을 줘야 된다며 날마다 부채바위에 밥상을 차린다. 아들은 그 밥에 쥐약을 발라놓고, 길에는 덫을 놓는다. 이에 분노한 노파는 아들을 혼내려 하고, 아들은 피한다. 실신한 노파를 보살피는 아내에게, 아들은 아버지가 누렁이에게 물려죽었다고 실토한다. 영팔이가 누렁이를 피맛으로 길들여 놓고, 쫓겨가기 전날 밤, 부채바위에서 살육을 벌였던 것이다. 어느새 노파가 없어졌다가 아들이 설치했던 덫에 걸린 채로 발견되어 숨을 거둔다. 아들은 죄책감을 못 이겨 떠나겠다고 하고, 아내는 남아서 봄이 오면 볍씨를 뿌리겠다고 한다. 아들은 고마워하며 떠나가고 아내는 숟가락 하나를 봇짐에 넣어준다. 임신한 배를 쓰다듬으며 볍씨를 고르던 아내는 아들을 쫓아가며 임신했다고 소리친다.

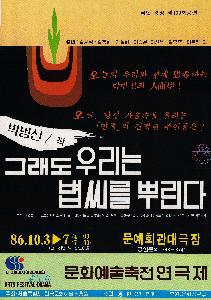

(작가의 말)//박범신

휴전이 성립되고 30여년이 지났다. 그러나, 6.25가 준 상흔은 아직도 곳곳에 남아 있다. 6.25가 이념 전쟁이라고 하는 건 표피적 관찰에 지나지 않는다. 이념과 상관없이 소박하고 따뜻이 살려던 더 많은 사람들이 그 전쟁으로 치유 불가능한 상처를 입었다. 동족상잔이라는 특수성과 함께 6.25는 바로 그 점에서 비극성이 더욱 두드러진다. 전쟁은 포악하고 포악하였다. 30여년의 세월이 지났음에도 불구하고 땅은 분단되어 있고, 가족은 흩어져 있으며, 가슴 속의 응어리는 풀어지지 않고 있음을 봐도 그렇다. 그러므로 그 전쟁으로 우리가 어떤 상처를 입고 어떤 모습으로 굴절되었는지를 밝히는 일은 지금도 계속 진행되어야 옳다. 이 작품은 그래서 쓰여졌다. 배경은 충청도 어느 산간마을 '노인'과 '노파'아들내외(아들과 며느리)를 거느리고 단란하게 살고 있는 일가에도 어느 날 전쟁의 소식이 전해진다. 전 2막으로 구성되어 있는데, 1막은 전화가 덮치기 전이고 제 2막은 전화가 휩쓸고 간 후의 일이다.

제 1막, 막이 열리면 포성이 멀리서 드문드문 들린다. '노인'이 굶주리고 다리까지 부러진 세파트 한 마리를 산에서 끌고 내려온다. 전쟁 중 길 잃은 개는 이미 야수와 다름없다. '아들'의 주장은 그 개가 산 속에서 생식이 길들여져 있다는 점을 근거로 하고 있다. 그러나 '노인'은 아무리 전쟁 중이지만 굶주리고 다리 부러진 개를 쫓아 보내는 건 인간의 도리가 아니라는 입장이다. '노인'은 극진한 정성으로 개를 보살핀다. 포성은 점점 가까이 들리고 어느 날 읍내에 나갔던 '며느리'가 빨갱이들의 끔직한 인민재판을 목격하고 돌아온다. 그 재판을 주재하는 자는 오래전 이 마을에 떠돌이로 흘러 들어와 살다가 '멍석말림'의 사형을 당하고 떠난 '영팔'임이 밝혀진다. '노인'은 아들내외를 피난 보낸다. '영팔'이 돌아온다. 일제 말기 영팔은 실성한 어머니와 함께 마을에 기식해서 살았는데 일본 주재소의 밀정이라는 오해를 받게 되어 결국 '도둑'으로 몰리어서 마을을 쫓겨난 과거를 가지고 잇다. '영팔'은 자신에게 사형을 가했던 마을 사람들에게 극렬한 원한을 드러낸다. 그는 문제의 세파트를 끌어다가 생식을 길들임으로서 포악한 야수로 만든다. 개는 이미 보통의 개가 아니다. 개는 개의 형상을 가지고 있되 '피맛'을 즐기는 야수로 변질된다. 이념 때문에 시작한 전쟁이 이념과 상관없이 다수의 우리 민족에게 상처 입히는 그 변질 과정이 개로써 상징화한다.

제 2막은 전화가 휩쓸고 간 후다. 개는 때때로 마을 뒤의 부채 바위까지 찾아 온다. '영팔'의 끔찍한 학살 현장에서 바로 '노인'의 넓적다리를 물어 뜯었던 짐승. '노인'의 순리에 따른 애정을 배반과 살육으로 갚은 굶주린 짐승. 그 짐승을 대하는 '노파'와 '아들'의 시선이 극적인 대조를 이룬다. "니 애비가 일부러 그 누렁이에게 자기 살점을 먹인거여, 혼이 누렁이에게 건너갔단 말여, 누렁이가 니 애비여!" 노파의 주장이다. 그러나 '아들'은 누렁이(개)야말로 마을의 모든 불행을 야기한 전쟁의 원흉이라는 입장이다. 혼이 씌였다면 영팔의 혼이 누렁이에게 씌였다는 것이다. 두 사람 사이엔 극적인 대결이 일어난다. 제 2막의 대부분이 이 대결에 촛점을 맞추고 있다. 그러면서 소박했던 그들이 어떻게 부서지고 변질되는지 그 과정이 드러나게 된다. 가족의 개념은 파괴된다. 개를 끝까지 죽여야 한다는 '아들' 이나 끝까지 살려야 한다는 '노파'나 입장은 상반되어 있지만 인간 파산이라는 점에선 동질이다. 그러므로 제 2막은 1막에 비해 보다 비극적이다. 죽고 죽이지 않지만, 죽고 죽이는 사건보다 더 철저하게 그들은 파면하는 것이다. 끝까지 정상적인 의지로 버티는 사람은 '며느리' 뿐이다. '며느리'는 제 2막의 시점이 된다. '며느리'의 눈엔 노파도 아들도 이미 정상이 아니다. 파멸은 다가온다. 개를 잡겠다고 '아들'이 설치해 놓은 덫에 '노파'가 치어 죽는 것이다. 전쟁의 비극성은 그 결말에서 가장 극명해진다. '아들'은 마을을 떠난다. '며느리'는 그러나 시아버지(노인)가 숨겨놓은 종자 꾸러미를 꺼내 놓고 씨앗을 고른다. 자신의 뱃속에도 아이가 자라고 있다. '며느리'는 외친다. "이 씨앗꾸러미를 누렁이(전쟁) 네 놈이 워쩔거여!" '며느리'의 극복 의지가 있음으로 해서 이 작품의 최종결말은 그래도 희망이 있어보인다. 며느리의 희망은 우리 민족 모두의 희망이다. 비록 전화가 휩쓸고 갔더라도 살아남은 우리는 볍씨를 골라 뿌려야 하는 것이다. 그리고 밟혀도 다시 일어나는 잡초와도 같은 강한 그 생명력이야말로 우리 민족의 원형질적인 강점이 아니겠는가. 6.25를 객관적 시점으로 들여다 봐야 할 때가 이제 되었다고 본다. 정치사적인 측면이나 이념 대결의 측면에서 볼 수도 있겠지만, 민족사적 비극으로 6.25를 분해해 보는 것도 꼭 필요한 일이다. 아직도 그때의 상흔은 남아 있고 아직도 전쟁은 다 끝나지 않았으니까. 이 작품은 그런 시점으로 쓰여졌음을 우선 밝혀 두고자 한다.

‘그래도 우리는 볍씨를 뿌린다’는 전쟁속에서 한 가족이 어떻게 변하고 파괴되는지를 보여준다. 충청도 시골 마을 진바실도 전쟁의 기운이 감돌고 이미 읍내는 북한군에게 넘어가면서 무고한 양민에 대한 학살이 이루어진다. 어미를 잃고 도둑이라는 누명까지 쓰며 억울하게 쫓겨 났던 영팔이가 진바실에 북한군이 되어 나타나 복수를 시작한다. 노인은 아들내외를 피난시키지만 자신은 키우던 개로 인해 목숨을 잃게 된다. 이 사실을 알게된 아들이 쳐 놓은 덫에 걸려 노파도 목숨을 잃는다. 조용했던 집안은 이미 너무도 변해버린 상태. 아들은 모든 것을 버리고 떠나려 한다. 하지만 며느리는 끝까지 희망을 놓지 않는다. 들은 모두 전쟁 앞에서 폭력성을 나타내고는 있지만 그 숨막히는 전쟁 속에서도 또 그들은 내일을 이야기하고 미래를 꿈꾸기도 한다. 이 작품은 그 희망에 대한 이야기를 담는다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 선욱현 모노드라마 '여자의 아침' (1) | 2018.03.26 |

|---|---|

| 선욱현 '영종도 38킬로 남았다' (1) | 2018.03.26 |

| 강월도 '어제와 내일 사이에서' (1) | 2018.03.26 |

| 원담스님 '뜰앞의 잣나무' (1) | 2018.03.26 |

| 유현종 '우리들의 광대' (1) | 2018.03.26 |