직업으로나 개인적으로 모두 정점에 오른 한 남자가 점점 더

외부세계와 단절한다. 그는 아파트 맨 끝방에 틀어박혀 창문을

검은 천으로 가린다. 모든 시계를 없애고, 컴퓨터와 전화기를 치우고,

자신의 발소리조차 듣지 않으려 한다. 피자 배달원을 피하기 위해

우주인용 식량으로 연명하고, 우편물과 광고를 피하기 위해 우체부에게

뇌물을 준다. 모든 글과 인쇄물은 체계적으로 파괴되고,

출생증명서는 갈기갈기 찢어진다. 그의 삶의 모든 잔해가

그가 더 이상 들어가지 않는 현관에 산처럼 쌓여간다.

그는 열쇠를 빼내 문 아래에 꽂아둔 채,

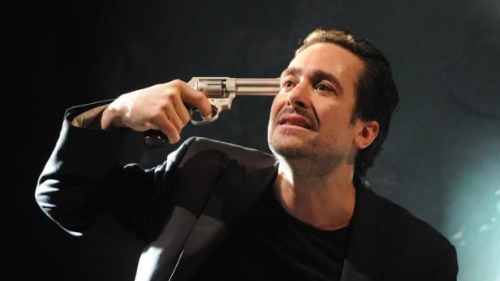

권총을 관자놀이에 대고 천까지 세고 있다.

그는 왜 이런 일을 벌이는 것일까

그리고 그는 총을 쏠 것인가?

1997년 발표한 페터 투리니의 이 모노드라마는 사려 깊고 재미있는 연극 독백이다.

"머지않아 세상은 시체와 냉장고, 그리고 버려진 온갖 가전제품으로 넘쳐날 것이다.

시체와 냉장고, 토스터, 비디오 레코더로 이루어진 산이 될 것이다.

그 산꼭대기에는 버려진 존재 중 하나인 내가 앉아, 폐기 과정에, 분해와 매장,

벌레의 침입과 응고, 부패로의 전환에 포함되기를 간절히 애원한다."

"몇 번째 숫자에서 멈췄더라? 400? 410? 간단하게 400부터 다시 시작하겠다."

"모든 것이 무너지기 시작할 때, 관계 속에서 무엇이 진짜이고 무엇이 상상인지,

무엇이 이미지이고 무엇이 감정인지 더 이상 알 수 없을 때, 적어도

총구의 차가움만큼은 진짜다. 사람들이 자유낙하할 때, 한 가지는 확실히 안다.

바닥에 닿으면 추락은 끝이라는 것을. 진정으로 의지할 수 있는 마지막은

죽음, 혹은 스스로에게 가하는 해악, 즉 자살이다."

이 작품 놀라울 정도로 단순한 첫 마디를 선언하고 시작한다.

"나는 지금 천까지 세고 자살할 것이다.."

이 작품에서 중년남자는 사람들이 겉으로는 어떻게 기능하지만 속으로는

점점 무너져 내리는지에 대한 말한다. 주변 환경을 무시하다 보니

자신의 정체성을 잃는 성공한 언론인의 삶을 능숙하게 간결하게 보여준다.

페터 투리니

(Peter Turrini, 1944년 9월 26일 ~ )는 오스트리아의 극작가이다.

오스트리아 바란탈 지역의 상 마가레텐에서 이탈리아의 예술 가구 제작자 아들로 태어나 케른텐주의 마리아 자알에서 성장했다. 1950년대와 1960년대에 예술가들의 중요한 만남의 장소였던 마리아 자알에서 그는 일찍이 ‘빈 아방가르드’의 대표적 인물들과 접촉했고 1963년부터 1971년까지 광고 카피라이터, 창고 관리인, 호텔 비서, 보조 노동자 등 다양한 직업에 종사했다. 1971년부터 프리랜서 작가로 빈과 레츠에서 활동 중이며 2005년 독일 언어 문학 아카데미 통신 회원으로 선정되었다.

'외국희곡' 카테고리의 다른 글

| 로버트 앤더슨 '고요한 밤, 외로운 밤' (1) | 2026.01.11 |

|---|---|

| 인형극 '재크와 콩나무' (1) | 2026.01.10 |

| 페트르 콜레츠코 '아이싱' (1) | 2026.01.09 |

| 폴 헌터 'F. 스콧 피츠제럴드와의 인터뷰' (2) | 2026.01.08 |

| 니콜라이 예브레이노프 '제4의 벽' (1) | 2026.01.08 |