걸궁패로 유랑생활을 하며 집을 돌보지 않는 아버지 때문에 어머니와 찢어지게 가난한 생활을 했다. 옷공장의 아이롱사가 된 천상은 미싱사 유순과 결혼하여, 도시의 변두리 농촌에서 집을 얻고 욱이와 연이를 낳아 기르면서 살아간다. 욱이와 연이는 집근처 꽃다리 밑에서 자갈을 가지고 놀거나 버드나무 가지로 그네 타기 놀이를 하며 자랐다. 어쩌다 간혹 집에 들르는 아버지를 천상의 아이들은 반기지만 천상은 외면한다. 그러던 세월 속에, 어느 여름 천상의 아버지가 죽고, 화장해 재가 되어 다시 훨훨 산천을 여행하며 다니고 싶다는 유언에도 불구하고 천상은 이제는 아버지를 영원히 제 곁에 묶어 두고 싶어 아버지를 매장하고 산소를 만든다. 그러나 아버지의 산소는 훗날 홍수에 쓸려갈 것이다. 같은 해 아홉 살 된 어린 아들 욱이가 장독대에서 사고로 죽고 만다. 그로부터 십년의 세월이 흐르고, 천상과 유순은 아들을 잃은 회한에 술에 젖어 살아가고, 이제 처녀가 된 연이는 욱이를 죽게 한 것이 아버지의 책임이라고 천상과는 대화를 끊고 산다. 그 해 홍수가 날 것을 대비해서 관에서는 집을 떠나라고 하지만 천상은 구멍난 지붕만 땜질하고 있다. 큰비가 내리고 천상과 유순은 홍수에 쓸려가고 연이만 남는다.

<버들개지>는 전체 2막으로 구성되어 있으며 이는 다시 각각 4장으로 나뉜다. 작품의 시간은 천상의 아버지의 죽음과 욱이의 죽음이 있던 해로부터 천상이 홍수에 떠내려가는 해 사이의 십년을 주로 오간다. 물론 할아버지의 죽음 이전의 욱이와 연이의 유년시절, 그리고 모두 죽고 나서 남은 연이의 시간은 십 년의 세월을 앞뒤로 조금씩 확장한다. 작품의 현재형의 시간은 마지막까지 살아남아 지난 시간을 관찰하는 연이의 시간이다. 연이는 1막 1장에서 유년의 마을을 회상하면서 꽃다리 한쪽에서 서 있으며 2막의 마지막 장에서도 천상과 유순이 꽃다리 저편의 세상으로 넘어갈 때도 그들을 배웅하면서 서있다. 이처럼 연이는 현재로부터 과거를 향한 몇 겹의 동심원의 가장 바깥 원에 위치하면서 과거의 사건들을 회상하며 관찰해내는 지점에 위치한다. 그 안에는 천상과 유순이 욱이를 잃고 방황하는 무대 위에 가장 오랫동안 현존하는 시간의 동심원이 존재하며 또 그 안으로 보다 젊은 시절의 천상과 유순, 그리고 10년전 아버지와 욱이의 죽음이 있던 시간이 존재한다. 물론 그 보다 안쪽에는 연이와 욱이의 행복했던 유년의 시간이 있으며, 무대 위에 현존하지는 않지만 대사 속에서 발화되는 천상의 가난했던 어린시절의 시간, 천상의 어머니와 아버지의 만남의 시간이 가장 안쪽 동심원에 자리하고 있다. 그런데 이처럼 여러 겹의 시간성이 중첩되는 것 그 자체는 매우 일반적인 방식이다. 정영욱에게서 발견되는 특별한 시간성은 이처럼 중첩된 시간성의 경계가 지워져가는 방식에 있다. 마치 잔잔한 물에 돌을 던지면 안으로부터 여러 겹의 동심원의 물살이 생겨나다가 안쪽의 동심원이 밀려나가 바깥쪽의 동심원을 지워내며 흔들리는 파장만을 남기듯이 과거의 시간이 또 다른 과거 혹은 현재와 어지럽게 흔들리며 섞여 버린다. 물에 비친 이미지는 물살의 흔들림을 따라서 조각나고 일그러진다. 뒤섞인 시간들은 질서정연하게 정돈되지 못하고 비약한다. 그것은 보다 구체적으로 말하면 회상하는 나와 회상되어지는 과거의 내가 한 무대 위에 함께 존재한다는 것을 말한다. 이는 때로 단순한 관찰자와 관찰되어지는 자로 서로 교류없이 나타나기도 하지만, 때로는 현재의 내가 과거의 나와 만나 함께 직접 이야기하기도 한다. 연이는 과거의 자신의 모습의 순수한 관찰자로 나온다. 회상하는 처녀 연이는 회상되는 유년의 연이와 동일한 공간에 놓이지 못하며, 과거의 자신과 욱이에게 말을 건넬 수 없다. 하지만 유순과 천상은 자신들의 젊의 시절의 모습의 관찰자이기도 하지만, 술에 취해, 혹은 명반가루의 독에 취해 끊임없이 반추하는 과거의 상념속으로 직접 들어가 과거의 한 시점을 과거의 자신들과 함께 다시 산다. 아니 그것은 정돈된 회상이 아니라 착란 속에 찾아오는 이미지이므로 자신이 과거로 들어간다기보다는 오히려 과거가 살아서 내게 다가오는 두 눈을 뜨고 꾸는 꿈이다. 1막 3장에서 버드나무 아래에서 술에 취한 유순은 젊은 시절 이 마을로 처음 찾아들던 자신과 가족들을 만난다. 그들은 유순에게 마실 물을 청하며 빈집이 있는지를 묻는다. 대사가 겹치면서 환상 속의 나와 현재의 내가 둘이며 하나가 된다.

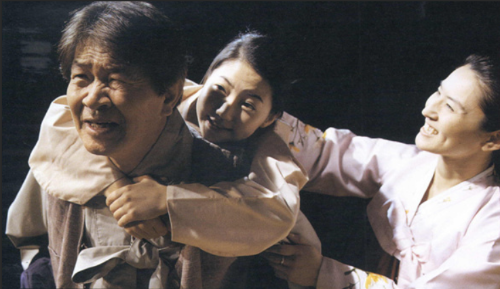

유순은 착란 속에서 자신이 처음으로 현재 살고 있는 집으로 찾아들 때를 다시 겪고 있는데 현실에서 그녀는 취해서 혼자 집에 들어서는 것이며, 무대 위에 현존하지만, 그녀의 환상 속에서만 존재하는 젊은 시절의 가족의 모습은 천상에게 보일 리 없다. 유순의 늦은 귀가와 음주를 나무라는 일상적이고 사실적인 대화가 오가다가 유순의 등에 업힌 누렁개가 모티브가 되어 천상은 유순의 착란 속의 과거로 들어선다. 이처럼 천상과 유순의 착란 속의 과거가 겹쳐지면 비로소 이제껏 암시되었을 뿐 구체적으로 보여주지 않았던 10년 전의 사건이 펼쳐진다. 그런데 비록 이들이 착란 속에서 보는 과거가 그들의 앞에 실제의 모습으로 펼쳐지고 있다 하더라도, 그리하여 그들이 과거를 다시 살고 있다하더라도, 그들은 그리움과 회한 속에서 꺼내온 이 과거의 시간에 대해 여전히 무력하다. 되돌릴 수 없는 것이 눈앞에 있기에, 이 무력함은-결국 이 무력함은 시간에 대한 무력함이다-더욱 절박해진다. 2막 3장은 10년 전 욱이가 죽던 순간을 되풀이한다. 장마비에 마당에 남은 식구들이 이리저리 제 일에 바쁠 순간, 장독뚜껑을 닫으러 장독대에 올라간 욱이는 독안으로 빠져든다. 젊은 유순은 이를 보지 못하고 착란 속에서 과거를 바라보는 늙은 유순이 이를 바라보지만 욱이를 잡을 수 없다.

비가 와서 지붕이 새면 그 때마다 지붕의 틈을 막고, 바람에 지붕이 날아갈 것 같으면 버드나무 줄기를 엮어 지붕을 단단히 묶어 놓으려 한다. 홍수예보에 집을 떠나라 하여도 천상은 끝까지 버티고 있다. 과거의 시간들이 다가와 천상이 단단히 묶어 놓은 지붕을 흔들어댄다. 흔들거리는 시간속으로 들어가는 것, 아버지의 삶의 방식과 화해하는 것, 증오라는 이름으로 묶어두어 숨 쉬지 못하던 그리움을 만져보는 것은 물살 속으로 두 손 놓고 떠내려가는 것이다. 가슴속에 묶어 놓으면 그리움은 뼛가루에 불과하며, 그 뼛가루를 날리면 죽음은 다시 삶이 되어 버들개지처럼 어디론가 삶을 틔우기 위해 날아갈 것이다. 죽음은 삶을 화해시킨다. 삶과 죽음의 주제를 두터운 시공간의 틀 속에서 짜내는 작품이다.

작가의 글 - 정영욱

<버들개지>는 99년에 들을 그리고, 2001년 봄바람 그칠 즈음에 쓴 희곡입니다.

98년에 제가 쓴 시 '앉은 집', '사자 지키는 자, 거제리 철다리‘ 에 나오는 시구를 많이 인용했습니다. 시가 말이 되고 말이 시가 될 수 있을지가 제 오랜 고민이었습니다. 한 때, 사투리 말로 시를 쓰기 쉽지 않아 말의 희곡을 공부하기로 한 것도 그 때문이었지요. 말은 시와 닮아야 할 것만 같았습니다. 그리하여 말하는 이들의 마음이 투명하게 드러나 한 줄의 시가 되길 바랍니다. 버드나무는 추운 계절을 이겨내며 몸에 싹을 틔우고 봄바람에 자신을 내놓습니다. 제 몸의 일부인 버들개지를 내어놓는 일은 아프지만 자연스러운 일입니다. 버들개지는 버드나무를 꿈꾸며 자라날 것이고 곧 아비와 닮은 긴 가지 끝에 제 기억을 새기는 것, 자연이 돌고 돌기에 주는 신비일 거라 믿습니다. 자연을 기억하는 일은 욕심을 버리는 일이겠으나 이제, 인간의 욕심은 끝도 없어 자연에 모든 일이 벌 없는 듯합니다. 짓는 개의 소리에 귀 기울여야 하는 것도 바람의 냄새가 옷 끝에 묻는 것도, 꿀벌이 날개를 수만 번 최적여 생명의 꿀을 모으는 것도 다 자연입니다. 언젠가는 하늘 아래 난 모든 것, 무엇 하나 빠짐없이 스러져 갑니다. '버들개지'는 그 흔하게 스러져가는 생명을 향한 그리움입니다. 이제 만질 수도 볼 수도 잡을 수도 없는 그 무엇입니다. 제 가족의 이야기라 할 순 없지만 제 어린 시절 이야기입니다. 겁 없이 키 두 배나 되던 다리 밑을 뛰어내리며 늘 막연한 죽음을 품었던 어린 시절의 저와 만나는 일이었습니다. 시절에서 멀어진다는 것은 기억할 일들이 많아진다는 것이겠지요. 집 앞에 녹슬어 녹물 베는 철다리가 있었습니다. 어린 시절, 수도 없이 뛰어넘고 매달리고 구르면서 뜨거운 시절을 보냈지요. 억수비 오는 날이면 계단에 앉아 철다리를 무섭게 넘쳐 오르던 흙탕물을 보는 것은 두려운 일이었습니다. 튼튼한 양옥 이층집이 떠내려갈리 없는데도 모두 떠내려 가버리면 어쩌나 비만 오면 속으로 속으로 울었습니다. 이제는 뜯겨져 볼 수도 만질 수도 없는 철다리가 (버들개지)안에서, 상여에 핀 꽃을 달고 여기와 저기를 넘나드는 꽃다리로 다시 생겨났습니다. 이 글을 쓰던 99년 초여름에 주인을 잃고 절 따라온 개와 며칠을 보내게 되었는데, 제 낮잠을 깨우던 누렁개의 눈과 마주쳤을 때 놀라운 일이 벌어졌습니다. 너무 낯익은 눈... 오래오래 함께 산 것만 같은 익숙한 눈빛... 제 살던 곳으로 "돌아갔지만, 절 잘 알고 있는 듯한 눈빛이 두고두고 잊혀지질 않아 (버들개지)의 누렁개로 데려다 놓았습니다. "그리고 죽어 시커멓게 속이 다 타버린 나무 얘기도 할 수 없겠지요. 밤이 되면 달이 어느 가지 위에 걸려있어. 귀신 나온다고 동네 꼬맹이들을 줄행랑치게 했던 나무... 아, 지금은 만질 수도 볼 수도 없는 것투성이입니다. 어쩌면 짧게 사는 동안, 욱이, 연이, 유순, 천상, 그들 모두 제 안에 살고 있음을 알았습니다. 저를 대신해 죽은 '욱'는 제가 사는 길로 채워줘야 하는 목숨입니다. 제 고향은 부산입니다. 말로 옮기기에 경상도 사투리가 쉬울 법도 하겠지만, 제 아버지의 고향 말을 되살려드리고 싶었습니다. 오랜 세월 타향에서 사신 탓에 억양에만 살짝 베어있을 뿐. 죽어버린 어린시절의 말을 되돌려 드리고 싶은 마음이었습니다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 도은 '사라져, 사라지지마' (1) | 2022.01.10 |

|---|---|

| 정범철 '시체들의 호흡법' (1) | 2022.01.09 |

| 최재도 '녹색인형의 독백' (1) | 2022.01.08 |

| 김의경 '피리소리가 들려온다' (부제: 조선통신사) (1) | 2022.01.08 |

| 안민수 '거울이 있는 방' (1) | 2022.01.08 |