줄거리

서해 바다가 보이는 팔봉면 신당리. 물에 빠져 죽은 여자의 원혼을 달래려 남극목을 깍아 제물로 바치는 풍어제 겸 당제가 열리기 직전이다. 당제에서 제일 중요한건 제주를 선정하는 일이다. 이번 당제는 순서에 의거하여 명구로 정해 졌으나 그의 행실이 불량 했었다는 이유로 이장과 몇몇 사람의 조작에 의해 형욱이로 결정된다. 최고 명문 대학의 법대에 다니는 형욱은 명구의 친구로 이미 이 고장의 최고 수재로 인정받은 청년이다. 그러나 그가 이미 서울서 살고 있고, 방학때 잠깐 내려오는 타 지방 사람이라는 이유로 그를 반대하는 의견도 있었지만 그 결정은 이미 확고부동하다.

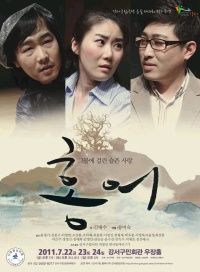

보이는 것과 보이지 않는 것, 감춰진 진실과 보여지는 허구의 차이를 팰러시즘(남근 숭배주의) 이라는 소재로 한국적 정서를 극대화해 표현한 문제작이다. 서해안 한 마을. 혼인을 앞둔 처녀가 바다에 빠져 죽은 이래 전통적으로 남근을 깎아 풍어제를 올리는 이 마을 사람들은 그 해 제주를 맡기로 한 명구를 제외시키고 서울에서 잠시 쉬러 온 이곳 마을 수재 형욱이를 제주로 뽑는다. 평소 이장 딸인 영선이를 흠모했던 절룸발이 명구는 풍어제 제주를 맡는 기회를 통해 영선이에게 사랑을 고백코자 했지만 일이 물거품으로 돌아가자 술을 마시고는 이장에게 대들다 몰매를 맞고, 은근히 형욱이를 마음에 두었던 영선이는 꼬막을 줍고 오다가 바람을 쐬러 나온 형욱이를 만나 밤에 몰래 만나는 약속을 하는데....

풍어제 제주는 절대 여자를 가까이 해선 안 된다는 금기가 깨지면서 마을 첫 출어에 흉사가 겹치고 제사가 잘못된 게 틀림없다는 사람들 말에 영선이는 형욱이를 만나 같이 도망갈 것을 권하는데.....

잡히지 않아 귀한 물고기, 그렇지만 반드시 물 안에 있다는 은유가 담기고 성기가 둘이라는 홍어 수컷의 성적 우월을 복합적 상징물로 사용한 '홍어'는 무대에 질펀한 남근목과 바다 풍어제, 영혼 결혼식 등 한국의 전통 미학이 연극이 되어 살아 움직이는 작품이다.

사랑, 욕망, 욕정, 죽음, 결혼 등 인간 내면의 삶이 바다처럼 펼쳐진 이 연극은 촘촘히 짜여진 극적 구성에 맛깔진 한국적 토속어와 질펀한 여자들의 성적 담론이 고스란히 살아있어 늘 가득찬 객석의 뜨거운 갈채를 받은 작품이다. 텔레비전 사극에서 성종, 고종 등 항상 王 역을 해왔던 탤런트 이진우가 절룸발이 명구 역을 맡아 첫 연극을 시도한 작품이다.

<홍어>는 서해안 충청도의 한 어촌의 해신 당을 배경으로 충청지역의 방언과 여성들의 질펀한 성적 담론들이 익살스럽게 표현되면서 사랑과 욕망, 진실과 허위, 전통제례와 조상신, 죽음과 영혼결혼식 등을 해신당과 남근목(男根木)을 연결시키며 연극을 펼쳐간다. 바닷가 마을에서 혼인을 앞둔 한 처녀가 바다에 빠져 죽은 이래, 이 마을 사람들은 전통적으로 남근을 깎아 해마다 풍어제를 올린다. 순번에 따라 그 해 제주(祭主)를 맡기로 한 지체장애 청년인 명구는, 터무니없는 구실로 자신을 제외시키고, 대신 서울에서 잠시 쉬러 온 이곳 마을 출신 법대생 형욱을 제주로 정하고, 소시 적부터 연모해온 영선마저 해신 당에서 형욱의 꼬임에 넘어가 형욱과 정을 통하니, 음주하고 제례식장에서 항의표시를 하다가 오히려 마을사람들로부터 집단구타를 당한다. 원래 제주는 항상 몸가짐을 단정히 하고 제사당일까지 여자와 정을 통해서는 결코 아니 된다는 금기사항(禁忌事項)이 있기에, 그 때문인지 출어(出漁)했던 배는 해신의 노여움으로 고기를 가득 싣고 만선(滿船)으로 돌아오다가 난파당한다. 마을사람들은 새 제주인 형욱이 영선과 신당 옆에서 정을 통한 사실은 모르고, 명구가 신당 앞에서 음주했기 때문에 생긴 일이라며, 또 명구를 집단구타를 한다. 그러나 영선은 자신과 형욱이 유발시킨 일이라 생각하고, 더구나 형욱이 자신을 버리고, 다른 여인과 함께 서울로 떠나니, 이에 대한 비관(悲觀)으로 자살을 결심하고 바다로 뛰어든다. 명구는 함께 바다로 뛰어들어 혼신을 다해 영선을 구하지만 영선은 이미 익사한 시신으로 건져졌을 뿐이다. 대단원에서 명구는 영선과 영혼혼례식을 해신 당에서 올린다. 동리사람이 참석한 자리에서 명구는 해신에게 감사한 마음으로 춤을 춘다. 명구의 춤은 서서히 시작되고 회전을 하면서 차츰 속도가 빨라지고, 열정적이고 격렬한 춤사위로 바뀌어 간다. 그 과정에서 그의 지체장애는 차츰 정상적인 신체로 변모하고 완전히 정상인으로 바뀐다. 해신은 그를 중인환시(衆人環視) 속에서 정상인으로 환원시킨 것이다.

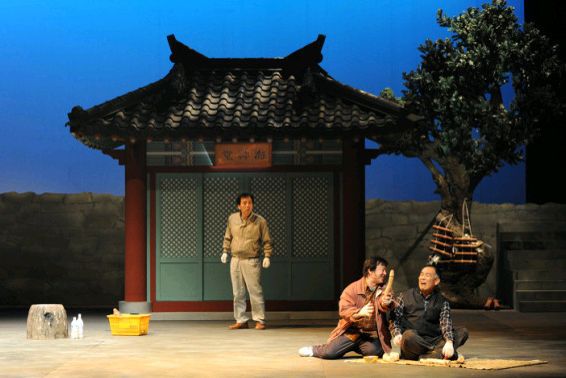

무대는 중앙에 해신 당이 만들어져 있고, 높은 축대가 방파제 구실을 하고, 그 오른쪽으로 위로 오르는 계단이 만들어져 축대윗길을 따라 마을로 연결된다. 해신당 오른편에는 향나무 한 그루가 세워지고, 가지마다 남근목이 주렁주렁 엮어져 매달려 있다. 배경 막에는 영상으로 바다와 파도가 파도 음과 함께 투사된다. 해신당 문을 열면, 처녀의 초상이 보인다. 농무가 가득한 날이면 해신 당에서 남녀 두 사람이 나와 춤을 추지만 등장인물에게는 두 사람의 모습이 보이지 않으니, 회상장면과 연결되거나 재난 이후에 등장해 춤을 추는 것으로 보아 유령임이 분명하다.

'한국희곡' 카테고리의 다른 글

| 전옥주 '낮 공원 산책' (1) | 2018.03.26 |

|---|---|

| 김태수 '나비는 천년을 꿈꾼다' (1) | 2018.03.26 |

| 김태수 '해가 지면 달이 뜨고' (1) | 2018.03.26 |

| 김태수 '칼맨' (1) | 2018.03.26 |

| 김태수 '연어는 바다를 그리워 하지 않는다 ' (1) | 2018.03.26 |