김성열 '조선적인, 너무나 조선적인'

강가에 비가 내린다. 빗방울이 점점 굵어진다.

조각배 안에서 어딘가를 응시하는 김홍도.

절벽 위에서 한 없이 지켜보는 한 사내가 있다.

정조대왕의 총애를 받은 김홍도. 왕이 쇠락하여 슬픔이 크다.

고희잔치에서 사대부의 '그림놀이'가 펼쳐진다. 무병장수를 기원하는 그림을

가지고 당도한 김홍도. 그를 무시하는 벗들...

소나무 아래 사나운 호랑이 그림. 두 사람의 '합작품' 이다.

위쪽 소나무는 강세황이, 아래쪽 호랑이는 김홍도가 그렸다고 전해져왔다.

우리에게 친숙한 단원의 풍속화첩은 24점. 작품을 비교하고 분석한다.

김홍도의 선은 음악적이다. 끊어질 듯 이어지고 이어질 듯 끊어진다.

강희안의 그림 그대로 작업하는 모습이다. 들이닥친 노론이 시끄럽다.

그림에 대한 갈등, 고뇌하는 김홍도...

아들 연록이 답답한 마음에 도화서별제대감 이인문을 찾아온다.

한 나라의 그림은 한사람이 판단하고 결정하는 것이 아니라, 다양해야 비로소

발전한다는 주장을 한다. 아버님과 당당히 경쟁하시라고.....

벗들이 마련한 회갑잔치에서 정조가 하사한 몽당 먹으로 먹을 갈고

붓을 드는 김홍도. 나무에 꾀꼬리가 날아든다.

차가운 달빛 속, 거칠고 황량한 가을 나뭇가지에 차고 매서운 바람이 쉼 없이

불어온다. 단원이 쓰러져가며 가을을 노래한다. '추성부도' 가 마지막 작품...

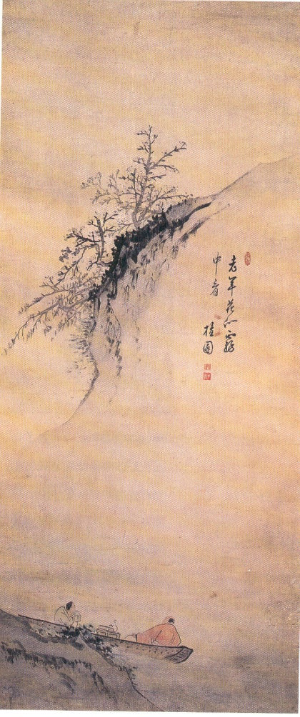

빈 강에 잔물결이 인다. 가랑비가 내린다. 산 절벽에 핀 매화를 바라보는

김홍도에게 말을 거는 사내. "드디어 만나 뵙는군요. 살아 계셨군요."

빗방울이 거세진다. 배가 출렁인다.

김홍도의 그림 속으로 들어가 조선시대와 현대를 넘나들며 단원의 그림을 보여주고 해설도 곁들이는 오주석. (1956~2005. 서울대 동양사학과와 동 대학교 고고미술사학과를 졸업하고 더코리아 헤럴드 문화부 기자, 호암미술관 학예연구원, 국립중앙박물관 학예연구원, 중앙대학교 겸임교수 등 역임) 그의 대표적인 저서가 <단원 김홍도-조선적인, 너무나 조선적인 화가>이다.

극단 성의 대표인 작가겸 연출가 김성열이 단원 김홍도와 오주석를 등장시켜 단원의 대표작을 보여주고 설명하다가 마지막에는 그 연극속으로 들어간다.

옛 그림 읽기의 즐거움 - 작가 김성열

"기다려, 기다리자구. 고도가 올 거야."

"가, 가지. 여길 떠나자니까."

"그럴까."

"깜박 잊었군. 할일이 조금 있어."

"그럼 천천히 출발해. 나 먼저 갈게."

그렇게 떠났다. 고도를 기다리며.

고향 水原에서 갑자기 서울로 이사했고 지금은 마음의 여백을 찾아 비어있다는 그곳 하늘로 가버렸다. 여백의 마음을 찾아 말이다. 미술사학자 오주석. 한국전통 회화사에서 단원 김홍도와 이인문 등의 화력과 회화사적 업적을 부각시키고 사료를 발굴해내는 등 전통 회화의 대중화에 정열을 불태우던 그가 지난 2월5일 오십도 안 되어 우리 곁을 훌쩍, 꿈결같은 이상향으로 가버린 것일까...

『예술작품에는 위대한 것과 사랑스러운 것이 있다. 위대한 작품이 훌륭한 박물관에서 감상하기에 적합한 것이라면 사랑스러운 작품은 나만의 서재에 걸어두고는 가까이 하며 바라보고 싶은 그림이다. 만약 하늘이 꿈속에서나마 소원하는 옛 그림 한 점을 가질 수 있는 복을 준다고 하면 나는 김홍도의 「주상관매도」를 고르고 싶다. 내가 가장 사랑하는 우리 옛 음악의 가락까지도』

기억납니다, 그 말을. 지금 단원 김홍도의 그림 「주상관매도」가 옆에 있지요, 그림 속의 배에 올라 배를 띄우고 가는 대로 놓아두니 물 아래가 하늘이요, 하늘 위가 물이겠지요. 꽃이, 꽃들이 보이지요. 안개 속에 그득하지요. 즐비하게 늘어선 조화가 무슨 의미가 있겠어요. 시작을 알리는 박소리가 그치자 모든 악사들이 웅장한 첫 음을 울리는 것처럼 대뜸 펼쳐진 황홀한 무릉도원의 전경이 클로즈업되어오고 「몽유도원도」를 그린 안견 할아버지가 손을 꼭 잡아주고 계시죠. 아, 제가 통소를 불어드리리라. 실례가 되진 않겠지요. 너무나 닮은 아들을 보니 부끄러운 생각이 절로 나더군요. 넌 기억 못할거다. 얼마나 부끄러운 날들을 보냈는지. 허구한 날 음악과 역사, 연극이야기로 밤을 지새우던 그날들이 아직도 생생합니다. 터벅터벅 새벽 미명 속에서 정조대왕이 만든 저수지로 걸어 들어가던 두 청년의 모습. 실존의 문제였을까요. 치열했나요, 우린. 물에 흠뻑 젖은 채 아파트 베란다에 밧줄을 매고 기어 올라가던 그 시절, 그리고 지금 난 여기 살아있군요. 화선지를 어지럽히듯 진한 먹물을 붓에 듬뿍 먹여 더 굵고 더 빠른 선으로 호방하게 쳐보려고, 꾹 눌러 홱 잡아채고 날렵하게 뻗쳐내고, 또 느닷없이 벼락같이 먹물을 찍어내서는 이리찍고 저리 뽑아내듯 살아왔건만 마른 붓질이 쓸고 지나간 흔적에 지나지 않는 씁쓸함과 고독이 밀려오는군요. 문장이 세상을 놀라게 한들 다만 누가 될 뿐이오. 부귀가 하늘에 닿아도 역시 그저 수고로울 뿐이라던 단원 김홍도의 詩가 허망한 바람을 타고 귀에 맴도네요. 난, 배우야. 배우를 자랑스럽게 여겼던 당신에게 이 셰익스피어 작품의 대사를 마지막으로 올립니다. 그리고 정말 고마웠습니다. 『내일이 오고, 내일이 가고, 또 내일이 와서 또 지나가고 시간은 하루하루를 한발 한발 거닐면서 역사의 마지막 순간까지 당도한다. 어제라는 날들은 모두 우매한 인간에게 티끌로 돌아가는 죽음의 길을 횃불처럼 밝혀준다. 꺼져라 꺼져 짧은 촛불이여! 인생이란 길어가는 그림자에 지나지 않는다. 잠시 동안 무대위에서 흥이나서 덩실거리지만 얼마 안 가서 잊혀지는 처량한 배우일 뿐이다.』

당신의 죽음은 미완성입니다. 오호라! 하늘이 이 세상을 편안케 하고 싶지 않으셨는가! 그를 빼앗아감이 어찌 이다지도 빠른가? 하늘은 이미 그에게 재주와 인간적인 미덕을 주지 않으셨던가. 水原은 참신한 인재를 잃었소이다. 고향은 목말라 하고 있지요. 당신의 미소와 목소리를.

마지막에 소개되는 작품이 단원의 <주상관매도>이다. (위의 그림)

배를 타고 절벽의 나무를 그린 것인데, 이 장면에 단원과 오주석가 만나면서 끝난다.

마치 저 그림 속으로 들어간 것처럼...