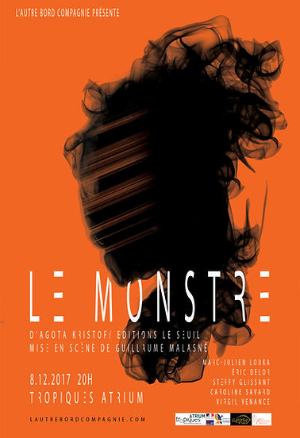

아고타 크리스토프 '괴물'

「괴물」은 시작 부분을 읽으면 판타지로 다가오면서 가슴이 설레지만, 장면이 계속될수록 자연스레 괴물의 정체를 유추하게 되고 철학자처럼 인생과 시스템에 대해 사색하게 된다. 그리고 마지막 장면에 다다르면 암울함을 느끼게 된다. 이렇게 만드는 것은 괴물의 정체에 대한 궁금증 때문이다. 읽다 보면 금세 그 정체를 알 듯하다. 나도 처음에는 자본주의나 인간의 욕망이라고 생각했다. 한데 어딘가 아귀가 맞지 않는 부분이 생긴다. 괴물이 탄생하게 된 상황을 다시 돌아보자. 괴물의 최초 발견자는 주인공 놉이다. 놉은 공포에 질린 비명과 함께 등장한다. 그에게 괴물은 두려움이다. 연극이 진행되면서 다른 이들과 달리 놉만 그 두려움을 유지한다. 결국 그 두려움으로 사람들을 모두 죽인다. 두려움이 괴물을 만들었다고 볼 수도 있다. 그러니까 최초의 발견자인 놉이 괴물을 창조한 것이다. 한편으로, 인간을 보호한다는 이유로 마을 사람들을 모두 죽인 놉을 괴물이라고 여길 수도 있다. 괴물을 창조한 것도 놉이고, 괴물을 파멸시킨 것도 놉이며, 괴물 그 자체가 놉이다. 희한한 삼위일체가 형성된다. 괴물의 정체는 고정된 것이 아니다. 인간이 두려워하는 모든 것이 괴물이 될 수 있다. 괴물을 자본주의로 연상한 것은 내게 자본주의의 탐욕이 공포였던 경험이 있기 때문이다. 각자의 두려움에 따라 괴물은 다른 형태로 설정될 수 있다. 괴물의 정체를 쉽게 꼽을 수 없을지도 모른다. 인간이 두려움의 원천을 스스로 알아내기는 매우 어려운 일이라 그렇다. 이 작품의 매력은 독자(관객)들이 자신만의 괴물을 찾아내도록 만드는 데 있다.

작품에 나타나는 상징들도 따져보면 흥미롭다. 모든 인물은 나체에 가면만 쓰고 있다. 익명에 숨어버린 것이다. 개인의 정체성을 가리는 가면은 오히려 인간종족의 정체성을 적나라하게 나타낸다. 가면이 벗겨지면서 개인의 정체가 드러나면 영혼이 보인다. 연극은 영혼을 딱 두 번 보여준다. 사랑에 빠진 놈과 릴은 가면을 벗어서 서로의 영혼을 확인한다. 그리고 마지막에 장로가 가면을 벗어서 바닥에 놓고 영혼을 간직한 것처럼 죽는다.

괴물을 공격하는 무기로, 가장 먼저 창이 등장한다. 무리라고 생각할 수도 있지만, 창은 십자가에 달린 예수의 옆구리를 찌르는 롱기누스의 창을 연상시킨다. 하지만 괴물의 몸에서는 피가 나오지 않는다. 두 번째 무기는 화살이다. 여기서는 화살에 맞아도 죽지 않는 성 세바스찬이 떠오른다. 세 번째 연상되는 인물은 사람들이 던진 돌에 맞아 죽은 최초의 순교자 스테판이다. 하지만 괴물은 죽지 않는다. 그러자 사람들은 주기도문과 비슷한 기도를 시작한다. 다음 날 태양이 떠오르고 상황은 바뀐다. 괴물이 제공하는 행복이 가득한 세상이 된다. 하지만 빛으로 가득한 세상에서 홀로 어둠을 찾아 떠나는 사람이 있다. 바로 놉이다. 높은 죽음을 찾아 길을 떠나려고 한다. 놉에게 죽음은 탈출구이자 새로운 세상을 의미한다. 놉은 죽음과 천국의 존재를 장로에게 확인하려 한다. 하지만 장로는 죽음의 길을 가기보다 괴물과 싸울 것을 요구한다. 죽음은 두려운 존재는 아니지만 자살은 죄악이라는 상징을 이야기한다.

또 다른 상징은 이름에 있다. 놉Nob은 청각적으로 성경의 Job과 노아Noah가 연상되는 이름이다. 게다가 영어로 Nob 은 '머리'라는 뜻과 '사회적으로 부유하고 높은 지위에 있는 사람'을 뜻한다. 마지막에 놉이 장로의 가면을 쓰는 것이 의미심장하다. 또, 발음상 영어 단어 Nope과도 차이가 없다. 부정하는 사람이다. 팀 Tim은 Timothy의 애칭이다. 사도 바울의 절친한 친구이며 제자인 디모데가 연상된다. 이 부분에서 나는 놉에게서, 하늘에서 들려오는 예수의 목소리를 들었다는 사도 바울의 이미지도 느낀다. 바울은 종말론을 외치면서 재림 사상을 전파하며 초기 교회를 창설했다. 최초의 목격자인 놉과 그를 증언하는 팀이 이 콤비네이션을 떠오르게 한다.

릴Lil은 백합을 의미하는데 성모 마리아를 상징하기도 하지만 순수하고 나이브한 이미지에 적합해서 이름을 붙였을 것이다. 놉이 기타를 들고 노래하는 장면은 부인 에우리디케를 잃고 슬픔에 잠겨 노래를 하다가 바쿠스 사제들에게 갈가리 찢겨 죽은 비운의 시인 오르페우스를 연상시킨다. 놉은 기타를 치며 시를 노래한다. 그리고 작품에 등장하는 다른 인물들도 노래를 하는데, 고대 그리스 비극의 분위기가 물씬 풍긴다. 가면을 쓴 인물들이 남자와 여자로 나뉘어서 코러스를 부르는 모습이나, 오라클처럼 놉이 꾼 악몽을 장로가 풀이하는 장면은 다분히 그리스적이다. 그리스 고대 연극은 원래 코러스만 존재했다. 그러다 코러스에서 한 사람이 나와서 코러스들과 대사를 주고받으면서 연극은 발전한다. 한 사람에서 두 사람으로, 두 사람에서 세 사람으로 점차 늘어나더니 다양한 연극적 장치들이 고안되어 발전된 것이 지금의 연극이다. 코러스를 통해 고대 연극의 에센스를 보여주려 한 작가의 의도를 알 수 있다.

이 연극의 중심인 괴물은 어떤 모습인지 시각적으로는 절대 관객에게 보이지 않는다. 그저 등장인물들의 설명으로만 알 수 있다. 공포라는 것은 눈에 보이지 않는다. 설명하는 사람만이 느끼는 것이기 때문이다. 행복도 마찬가지이다. 사람들에게 괴물이 공포에서 행복으로 다가오는 과정도 향기로 표현된다. 관객은 향기를 맡을 수 없고, 그저 대사로만 전해진다. 사람들은 행복을 위해 죽음을 선택한다. 아니, 죽음을 향해 스스로 걸어간다. 괴물이 관객에게 감각적으로 다가오는 것은 숨소리 뿐이다. 숨이 붙어 있을 뿐인 괴물과의 싸움은 처절하기 그지없다. 우리가 공포와 싸우는 과정도 이와 같지 않을까?