사무엘 베케트 '유희의 끝'

게임의 종말’은 ‘고도를 기다리며’로 우리 연극팬들에게 너무나도 잘 알려진 사무엘 베케트의 작품으로, ‘고도’가 발표된지 4년 후인 1956년 쓰여졌고 그 이듬해인 1957년에 파리에서 초연되었다. 베케트 스스로 자신의 대표작으로 지칭한 ‘게임의 종말’ 은 ‘고도를 기다리며’ 이후, 베케트의 철학과 부조리극의 특성이 더욱 정교하게 나타나 있는 작품으로 주종관계를 이루는 햄과 클로브, 그리고 햄의 부모인 나그와 넬, 네 명의 인물을 통해 인간 존재의 부조리성, 삶과 죽음의 양극개념을 진하게 그려내고 있다.

베케트가 블랭에게 헌사한<승부의 종말>(Fin de Partie)은 1957년 5월 역시 로제 블랭의 연출로 런던 로열코트극장에서 불어 공연으로 처음 무대에 올려졌다. 이 작품의 제목은 서양 장기인 체스의 마지막 판을 일컫는 말로서 모든 것의 종말을 뜻하는 상징적인 표현이기도 하다.<고도를 기다리며>의 무대가 놀랄 만큼 허황하고 텅 빈 길거리에서 전개된 데 비해서 이 작품은<고도...>의 경우보다 황향한 정도가 훨씬 더해서 단말마적인 불안을 느낄 정도로 비좁고 사방이 막혀 있는 공간에서 전개된다.

두 개의 자그마한 창문이 뚫려 있는 을씨년스러운 방안에 장님에다 반신불수인 햄(Hamm)이 휠체어에 앉아 있다. 발을 거는 그의 하인 클로브(Clov)는 앉아 있지를 못한다. 함의 부모인 네그(Nagg)와 넬(Nell)은 쓰레기 통에서 살면서 이야기할 때만 뚜껑을 열고 얼굴을 내민다.

이 네 사람 사이에 애정이 있을 리 없고, 의사소통이 없으며, 각자는 그처럼 처절한 상황에서 인생의 의미가 무엇이며 왜 사는지를 알 수가 없다. 그들은 "외부세계로부터 소외되어 있고, 도한 그들에게 있어서 외부세계란 한낱 공허에 지나지 않는다. ... 모든 것이 회색 빛이며 그들은 존재해야 하기 때문에 살아있는 것이지 ..., 항상 똑깥은 일이 반복되고 거듭되는 생활 속에서 그들의 세계는 내적으로나 외적으로나 무색의 세계이다.

베케트는 후기로 갈수록 극적요소를 극도로 제한하는 경향을 보여왔는데<고도 ...>와<승부의 종말>이후에는 한 인물과 다른 인물 사이의 주고받기를 거의 배제해왔다.<크랩의 마지막 테이프>는 30년 전에 자신이 녹음한 테이프 녹음소리에 응답하는 한 노인의 독백으로 이루어져 있고, 1961년 공연된<오, 행복한 날들>역시 사실상 모놀로그로서 중년 부인 위니(Winnie)는 모래더미에 하반신이 묻힌 채 점차 그 속으로 빠져들어간다.

햄이 소유하고 있는 부서진 장난감 개처럼 불구의 인간 관계가 팽배한 부조리의 세계 - 그것이 “Endgame"이 풍기는 황량한 배경이다. 이곳이야말로 소외된 인간이 살아가는 소외된 환경이지만, 동시에 이곳은 소외된 인간의 피난처이기도 한 것이다. 이 피난처는 인간의 마음을 상징하며, 이 안에서 일어나는 일은 마음의 내부에서 일어나는 심리 작용이라고 보아진다. 햄과 크로브가 거처하는 방안 벽 위에 커튼이 가리워진 두 개의 창문도 상징적이다. 창문 그 자체가 인간의 눈을 상징하는 것이라고 본다면 그 눈을 가린 커튼은 분명히 외부와의 단절된, 그래서 소외된 인간의 심리적 곤경을 두드러지게 드러낸 것이라고 보아도 좋을 것이다.

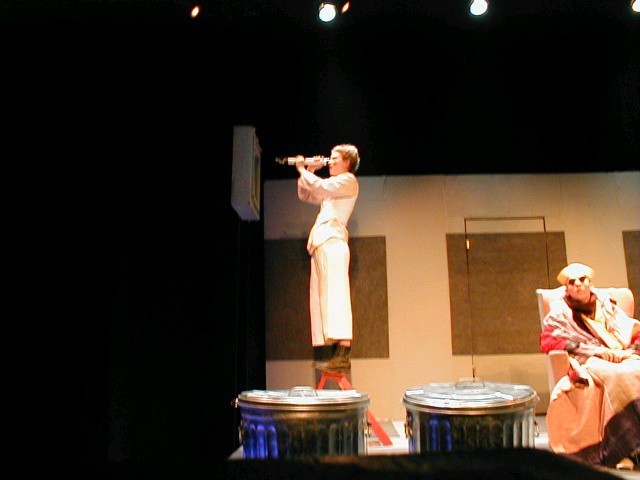

“Wating for Godot"에서 끊임없이 기대되던 고도우는 오지 않는 반면 종말에 다다라서 낯익은 것이 남아 있지 않은, 그래서 더 이상 기대되는 것이 아무 것도 없는 여기 ”Endgame"에서는 기대되지 않았던 것이 나타난다. 크로브는 망원경을 들고 바라본다. 한 소년이 땅 위에 앉아 있다. 그런데 그 소년은 햄과 크로브 두 사람에게는 하나의 신호가 된다. 즉 햄은 자신의 종말이 다가왔음을, 크로브는 이제 떠날 때가 되었다는 것을 깨닫도록 하는 신호인 것이다. 낡은 자아가 사라지고 새로운 자아가 도래하려고 하는 과도기적인 순간에 막이 내린다.

앞을 보지 못하고 다리를 저는 햄은 자기를 돌보아 준 크로브로부터 답을 듣지 못하고, 이미 죽은 부모의 뒤를 이어 죽도록 버려진다. 그는 그런 상황에 자신을 적응시킨다. 그리고 마침내 손수건을 꺼내 자신의 얼굴을 가린다. 팔을 팔걸이에 떨어뜨리고 꼼짝않고 있다. 그리고 막이 내린 것이다. 이렇게 해서 햄은 죽는 반면 크로븐 떠난다. 크로브에게 있어서 떠나는 행위는 내적 과정에서 생겨난 것이다.

소년에 대한 언급과 그가 나타난 공허한 세계는 성자(聖者) 마칸데야에 관한 인도 소설에의 심상(心象)에 거의 부합된다. 이 성자는 백년 동안 온 지상과 창조주의 몸 속을 헤매다가 마침내 신의 입에서 나오게 되는데, 이는 곧 환각(幻覺)의 영역에서 벗어남을 의미하는 것이다. 그는 아무 것도 없이 황폐한 대양(大洋)만이 있는 세상에서 겁없이 놀고 있는 한 어린 아이를 보고 있다. 후에 그 아이는 성자에게 이렇게 말한다. “난 당신의 창조자요, 아들이요, 아버지요, 그리고 연장입니다…” 마간데야(Markandeya)가 모든 환각을 초월한 본질적인 진리를 보여달라고 요구할 때 신은 다음과 같이 대답한다. “나는 삼라만상을 낳는 최초의 존재이니… 난 모든 것을 낳고, 그것을 되려 삼키는 연륜… 나는 모든 창조물에 종말을 고하는 죽음으로 불리나니… 나는 최고의 진리요… 최초로 태어난 자이니 최고의 보호자이니라… 이렇게 말하면서 최초의 주님은 마칸데야를 재빨리 그의 입으로 끌어당시기니 위대한 성자가 다시 주님의 몸 속으로 들어오도다.” 주(主)의 몸 속으로 다시 들어간 마칸데야는 위대한 신인 백조의 노래를 들으며 고독한 장소에 머물고 있는 것이다.

Beckett가 인도(印度)의 이와같은 신화를 알고 있다고 가정할 때, 그것은 어쨌든 인도(印度)적인 해결을 가리키는 것이다. 그것이 나타내 보여주는 바는 Beckett에 있어서 무의식은 진실과 환각의 문제에 관계가 있는 상징을 만들어낸다는 점이다.

햄은 네그와 크로브가 자기에게 빌도록 한다. 그러므로 “Wating for Godot"에 잠재하고 있던 것이 ”Endgame"에서는 변이(變移)의 경험으로 나타난다. “Wating for Godot"에서의 나무에 돋아난 잎은 ”Endgame"에서 인간의 형체. 즉 작은 소년이 되어 나타난 것이다. 이 소년은 햄의 무자비한 현실과 크로브의 잔인한 자유의 향유에 대한 중대한 변화에 상응한다. 두 사람의 이와같은 의지와 항복이 동시에 발생했다는 객관적인 표현처럼 소년은 자아의 이미지로서 간주될 수 있을 것이다.

“Endgame"에서 낡은 신은 사라지고, 부모는 죽고, 전세계는 종말에 이르른다. 햄과 크로브 사이에 존재하는 낡은 계약은 시대에 뒤진 것이다. 크로브와 소녀는 서로 만난 적이 없다. 만약에 이 둘이 서로 만났다면 인간애는 거기서 다시 시작되었을지도 모른다고 볼 수 있을 것이다. 그리고 옛날에 햄이 크로브에게 그러했던 것처럼 그 고아에게 동정을 느꼈을지도 모른다고 생각했을 것이다. 그렇게 된다면 이 작품을 구축해내고 있던 신비성의 위엄이나 아름다움은 제거가 될 것이고 새로운 형태의 모습으로 변질되고 말 것이다.

“Endgame"에서 새로운 생명을 암시하고 난 뒤에 계속해서 그 이상의 것들로 진행되어가고 있지 않는 건, Beckett가 어느 쪽도 편애하지 않는 인간 영혼의 대조를 부각시키려는 의도에 있다고 보여진다. 따라서 Beckett는 어떤 성취된 과정이나 해결을 믿거나 신뢰하지 않을 뿐 아니라, 의미(意味)처럼 어떤 것을 암시하는 것도 좋아하지 않는다는 것을 알 수가 있다.